田浦(たのうら)地区は、熊本県の南部にある葦北郡芦北町の西北部に位置する町です。

小さな括りでの田浦地区は「大字田浦」「大字田浦町」を使っている集落の呼称で、大きな括りでの田浦地区は「田浦町」の中で、吉尾・大野・佐敷・湯浦・田浦として分かれているエリアの1つの総称です。

田浦(たのうら)とは?【小さな括りの大字田浦】

小さな括りでの田浦地区は、現在、熊本県葦北郡佐芦北町田浦の大字がついた地域です。

構成

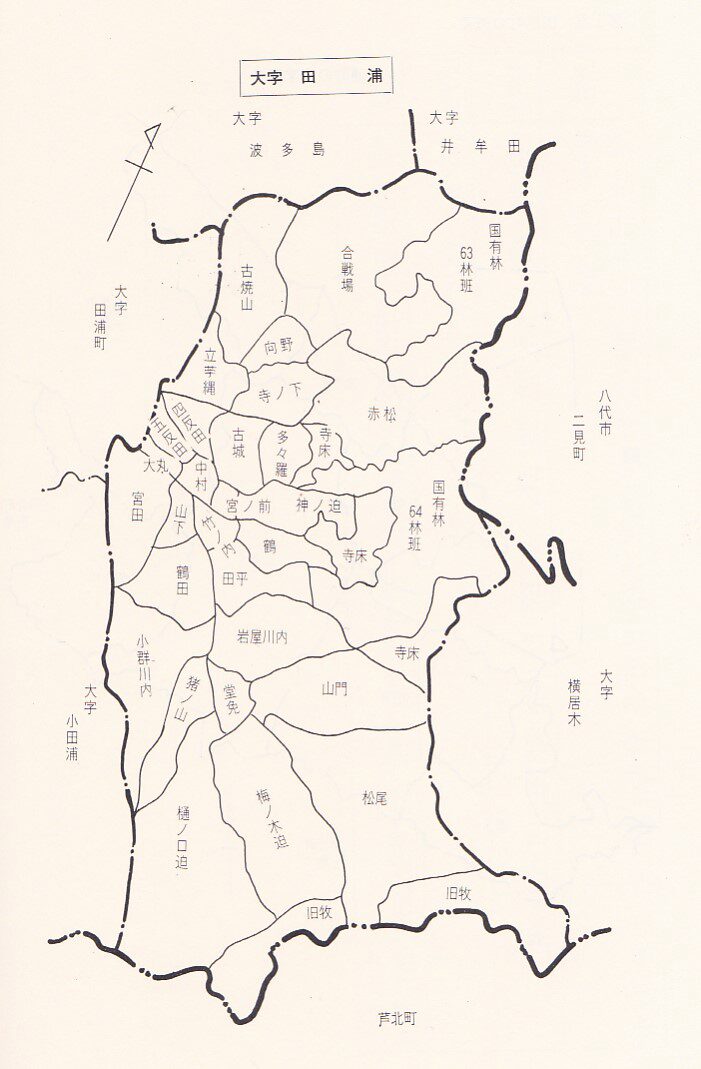

「大字田浦」に相当する小さな括りの田浦地区は、海には接しておらず、江戸時代にそれぞれ田浦村・猪山村・大木場村・岩屋川内村(大岩ではなく田浦地区の)村・宮後村・赤松村とそれぞれ存在していた地域です。

大字田浦 [出典:田浦町誌]

の集落からなります。

1874年(明治7年)、各村の統合がおこなわれ上記の村が合併され新設「田浦村」となりました。

田浦町(たのうらまち)もある

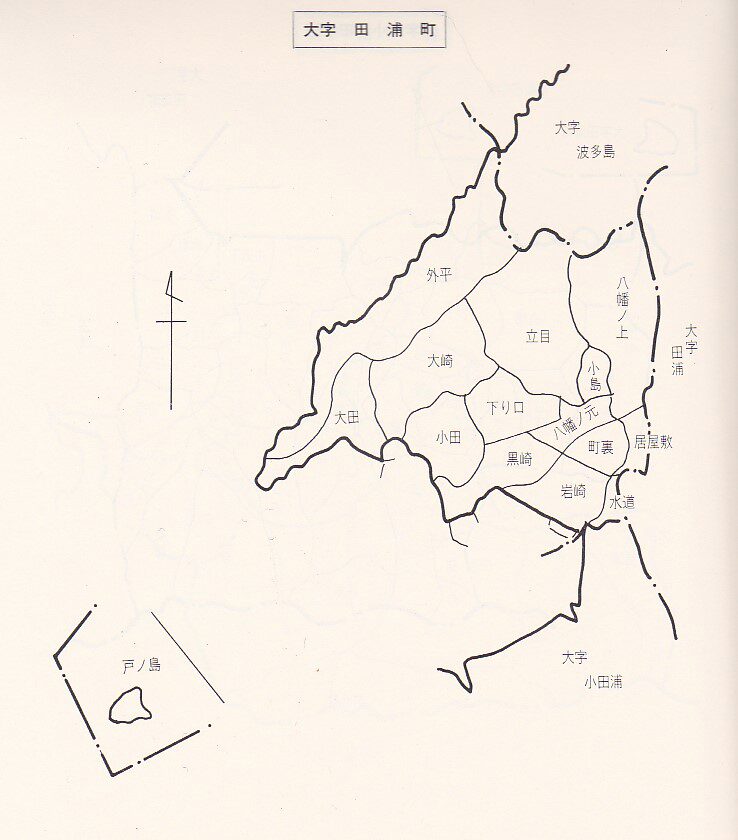

熊本県葦北郡芦北町には、田浦と呼ばれるもう1つの大字があります。それが大字「田浦町(たのうらまち)」です。

こちらは、上記「大字田浦地区」とは重複しておらず、江戸時代には「大崎村」と「浜村町」として存在していました。

浜村町

浜村町(はまむらまち)は、別名「田浦浜村」ともいい、田浦湾に注ぐ田浦川と赤松川周辺に形成された集落です。

1696年~1702年(江戸時代・元禄9年~15年)に製作された元禄絵図=げんろくえず(幕府の命令によって作られた図絵図)には、「田浦村のうち浜村町」と書かれていて、もともと田浦村だった海岸部が発展し、在町(商業が発展してできた町)として分離したものが「浜村町」でした。

大崎村

大崎村(おおさきむら)は、田浦湾から北側に突き出た半島部の山村です。

1874年(明治7年)、各村の統合により「浜村町」と「大崎村」が合併し「浜浦町(はまうらまち)」となりましたが、この「浜浦町」は住民には不評ですぐに1876年(明治9年)に「浜町」と改称したいと届け出しましたが却下されました(田浦町誌)。

1881年(明治14年)には、田浦村がすでに存在するのに先に町として「田浦町(たのうらまち)」として改称したい旨の請願を出し(当時の内務省へ)受理されました。

大字田浦町 [出典:田浦町誌]

の集落からなります。

田浦(たのうら)とは?【大きな括りの田浦エリア】

田浦地区エリア [画像出典:芦北町復興推進課ポータルサイト]

1958年(昭和33年)、田浦村は町制施行して「田浦町(たのうらまち)」となりました。

2005年(平成17年)には葦北町と合併して、新設「芦北町」となり、田浦・田浦町地区だけ「芦北町田浦」「芦北町田浦町」と表記されるようになり、他の旧田浦町の集落はそれぞれ「芦北町+地区名」が大字として表記されるようになりました。

田浦(たのうら)の地名の由来

「田浦(たのうら)」の語源ですが、まず「浦(うら)」は湖岸・海岸の集落を指す用語として、近代では沿岸部に多くみられ「田浦」とは、田んぼ(耕作ができる平地)を持つ浦であると推測されます。実際に当時の田浦の耕地は田浦川・赤松川流域と八代海(不知火海)に流れ出るところの海岸側のみでした。

鎌倉時代後期、田浦のある葦北郡は「得宗家(当時の執権・北条氏の嫡流の家系)」が地頭職を得て、その子孫に領地が継承されていて、葦北七浦(日奈久・二見・田浦・佐敷・津奈木・水俣・久多良木)には薩摩国牛屎院(現・鹿児島県伊佐市大口)の篠原(桧前)氏の一族が登用=とうよう(人材をひきあげ用いる)され、その地域の名前とともに土着していきました。

つまり、薩摩国牛屎院からきた篠原(桧前)氏の一族が田浦氏と名乗って、そのまま名称が引き継がれていくことになります。

1345年~1352年(室町時代・興国6年~正平6年)の「少弐頼尚=しょうによりひさ(南北朝から室町時代の武将)」の書状において、「葦北庄 田浦」と記されています。

1377年(室町時代・永和3年)、一揆神水契状案=いちみしんすいけいじょうあん(一揆をするものが制約を結んだ書面)の中にも「田浦因幡守国家」の名がみえます。

田浦地区 [芦北町] のデータ

![田浦地区 [芦北町] のデータ](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/12/tanoura1.jpg)

大字田浦と田浦町地区の地図 [出典:地理院地図]

| 住所・沿革 | |

| 名称 | 田浦地区・田浦町地区 |

| 住所 | 大字田浦 〒869-5302 熊本県葦北郡芦北町田浦 大字田浦町 〒869-5305 熊本県葦北郡芦北町田浦町 |

| 標高 | 4.7m(田浦小学校) |

| 沿革 | 1345年~1352年(室町時代・興国6年~正平6年)- 少弐頼尚書状に「葦北庄田浦」と記載 1377年(室町時代・永和3年)、一揆神水契状案に「田浦因幡守国家」の記載 1540年(室町時代・天文9年)- 八代日記に「田浦三郎左衛門尉」の記載、当時の領主である 1563年(室町時代・永禄6年)- 台風による高潮で田浦之町の家16軒が流されたと記載 1581年(安土桃山時代・天正9年)- 田浦が島津氏の配下になる(戦いには田浦藤兵衛尉が参加) 1751年~1764(江戸時代・宝暦年間)- 肥後国手鑑に「田浦村のうち大崎村」の記載 1696年~(江戸時代・元禄9年)- 元禄国絵図に「田浦村のうち浜村町」の記載 1868年(明治初年)- 田浦村・大崎村・浜村町 1874年(明治7年)- 各村の統合により「浜村町」と「大崎村」が合併し「浜浦町」に 1881年(明治14年)- 浜浦町が改称して「田浦町」に 1889年(明治22年)- 町村制施行により田浦町、田浦村、小田浦村、海浦村、横居木村、波多島村、井牟田村が合併し新設「田浦村」に 1958年(昭和33年)- 田浦村が町制施行して「田浦町」に 2005年(平成17年)- 田浦町と芦北町が合併し、新設「芦北町」が発足。 |

田浦(たのうら)の地理

大字田浦地区は、西に田浦町、北部は波多島・井牟田、東部は横居木、南部は小田浦に面しています。

大字田浦町地区は、西は八代海(不知火海)、北部は波多島、東部は田浦・赤松、南部は小田浦に面しています。

大きな括りでの「田浦エリア(旧田浦町)」は、西部は同じく八代海で北部は赤松太郎峠をこえて八代市二見町、南部は芦北町の佐敷エリア、東部は笠山(標高:567.3m)を擁して、吉尾エリアに面しています。

大字田浦と大字田浦町だけ平地でつながっており、あとは急傾斜の山がそれぞれの大字地区を分断しています。

田浦地区の川は、赤松川・田浦川・宮浦川・小田浦川の4本がまとめられて、田浦湾へ流れ出て、海浦川は海浦湾へ、波多島・井牟田地区の川はそのまま八代海へ注がれています。

旧田浦町の横居木地区は、横居木川から吉尾川へ注ぎ「球磨川」と合流し、一部は二見川になりながら八代海へ入っています。

海岸部は変化にとんだ「リアス式海岸」で、遠浅でできている砂浜は黄金ヶ浜(井牟田地区)、大田(田浦地区)、海浦などが海水浴場として利用されています。

![岩屋川内(いわやかわうち)のお堂 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/iwayakawauchinoodo1-150x150.jpg)

![黒岩(くろいわ)のお堂 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/kuroiwanoodo-150x150.jpg)

![岩屋川内(いわやかわうち)公民館 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/iwayakawauchi1-1-150x150.jpg)

![永谷(ながたに)公民館 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/nagatanikominkan1-150x150.jpg)

![黒岩(くろいわ)公民館 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/kuroiwakominkan1-150x150.jpg)

![上原(うわばる)公民館 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/uwabarukominkan-150x150.jpg)

![権現(ごんげん)の滝 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/gongennotaki2-150x150.jpg)

![名水 上原(うわばる)の井川 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/uwabarunomeisui1-150x150.jpg)

![上原のお堂 [芦北町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/11/uwabarunoodou1-150x150.jpg)