![開(ひらき)小学校 [令和5年3月閉校] みやま市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/05/hirakisyogakko01.jpg)

開(ひらき)小学校 [令和5年3月閉校] みやま市立

『開(ひらき)小学校 』は、福岡県みやま市の「開校区(永治・昭和開・黒崎開南・黒崎開北)」の子どもたちが通っていた小学校です。

開(ひらき)小学校の閉校式はいつ?

みやま市立開小学校は2023年(令和5年)3月末で閉校になりました。

閉校式は、同年3月19日(日曜日)に全校児童59名が見守るなかとりおこなわれました。

4月1日から、開(ひらき)小の子どもたちは、同年閉校した江浦小・二川小・岩田小の子どもたちとともに新設開校した「高田小学校」へ通っています。

開(ひらき)小学校の校歌

菜の花匂い ひばりなく

平和文化の 花園に

仲よしこよし 足並そろえ

学ぶよ よい子 よい子

ああ 開 開小学校

2.黄金の穂波 見渡して

宝満神社の 楽の音に

光輝く 学び舎だ

強いからだで 足並そろえ

すすむよ よい子 よい子

ああ 開 開小学校

開(ひらき)小学校 [みやま市] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 開小学校 |

| 住所 | 〒839-0203 福岡県みやま市高田町黒崎開582 |

| 閉校年月日 | 2023年(令和5年) |

| 沿革 | 1873年(明治6年)- 黒崎開村に「黒崎小学校」が、北新開村に「新関小学校」が開校。 1874年(明治7年)- 新開小学校が北新開縦小路(天如寺付近)に移転。 1875年(明治8年)- 黒崎小学校が龍宮島福聚庵に移転。 1887年(明治20年)- 上記2校(新開・黒崎)が統合の上、「尋常開小学校」に改称。黒崎開582番地に校舎を新築。 1889年(明治22年)4月1日 – 町村制の施行により、三池郡4村(北新開、南新開、黒崎開、永治)が合併の上、開村が発足。 1892年(明治25年)- 「開尋常小学校」に改称。 1900年(明治33年)- 1教室を増築。 1908年(明治41年)4月 – 改正小学校令により、尋常科(義務教育)が4年制から6年制に改められる。尋常科5年を新設。 1909年(明治42年)4月 – 尋常科6年を新設。 1910年(明治43年)- 教室不足のため、複式学級を編成。その後、校舎の大改装を行う。 1912年(明治45年)4月 – 高等科を併置の上、「開尋常高等小学校」(尋常科6年・高等科2年)に改称。 1916年(大正5年)- 農業補習学校を併置。 1918年(大正7年)- 女子実業補習学校を併置。 1925年(大正14年)- 講堂が完成。 1927年(昭和2年)- 運動場を拡張。 1933年(昭和8年)- 北校舎を新築。 1940年(昭和15年)- 奉安殿および南正門が完成。 1941年(昭和16年)4月1日 – 国民学校令施行により、「開村国民学校」に改称。尋常科を初等科に改める。 1942年(昭和17年)4月1日 – 開村が高田村に編入されたため、「高田村 開国民学校」に改称。 1947年(昭和22年)4月1日 – 学制改革が行われる(六・三制の実施)。 国民学校初等科が、新制小学校「高田村立開小学校」に改組・改称。 国民学校高等科は、青年学校とともに、新制中学校「高田村立高田中学校」に統合される。 1954年(昭和29年)- 木造2階建て本館1棟が完成。 1958年(昭和33年)8月1日 – 町制施行により、「高田町立開小学校」に改称。 1966年(昭和41年)- プールが完成。 1967年(昭和42年)- 木造2階建て6教室が完成。 1969年(昭和44年)- 鉄筋コンクリート造2階建て6教室が完成。 1975年(昭和50年)- 体育館が完成。創立100周年記念式典を挙行。 1977年(昭和52年)- 管理棟を増築。 1989年(平成元年)- 鉄筋コンクリート造3階建て新校舎が完成。 1993年(平成5年)- パソコン室が完成。 2007年(平成19年)1月29日 – みやま市の発足により、「みやま市立開小学校」(最終名)に改称。 2012年(平成24年)- プールを改修。 2023年(令和5年)3月31日 – 閉校。148年の歴史に幕を下ろす。※1 出典:※1 Wikipedia |

開(ひらき)小学校があった場所

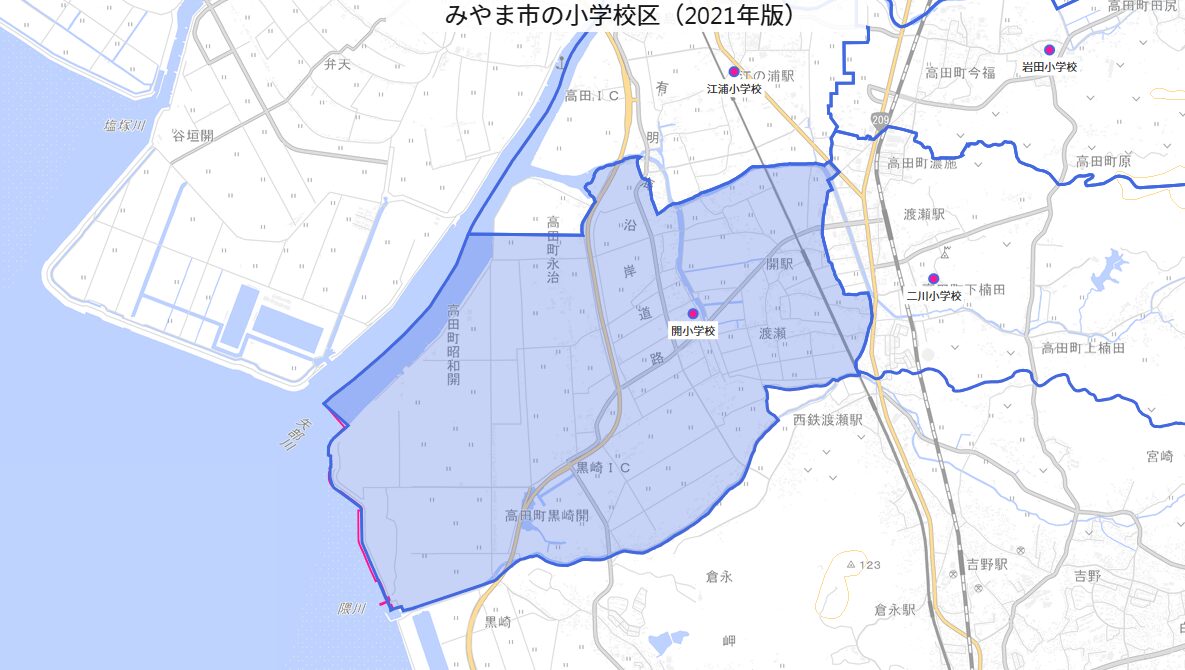

開小校区 [出典:学区マップ]

現在の開小学校校区は、旧二川小・旧江浦小・旧岩田小と合併し新高田(たかた)小校区となっています。

開(ひらき)とは?

新開能【出典:ぶらぶら♪みやま】

開(ひらき)小校区は、旧高田町の永治・昭和開・黒崎開南・黒崎開北地区からなり、電車は天神大牟田線が通り「開駅」で停車します。

また、福岡県の指定無形文化財に指定されている「新開能(宝満神社奉納能楽)」が校区に伝承されています。

開小校区では「菜の花オイル」や「菜の花米」が有名で、地域の方々も野菜・花の栽培を通じて、学習教材を提供し子どもたちを支援しています。

開小校区の北側は高田町江浦、東側は濃施・下楠田、南側は大牟田市、西側は有明海に面しています。

開地区の歴史

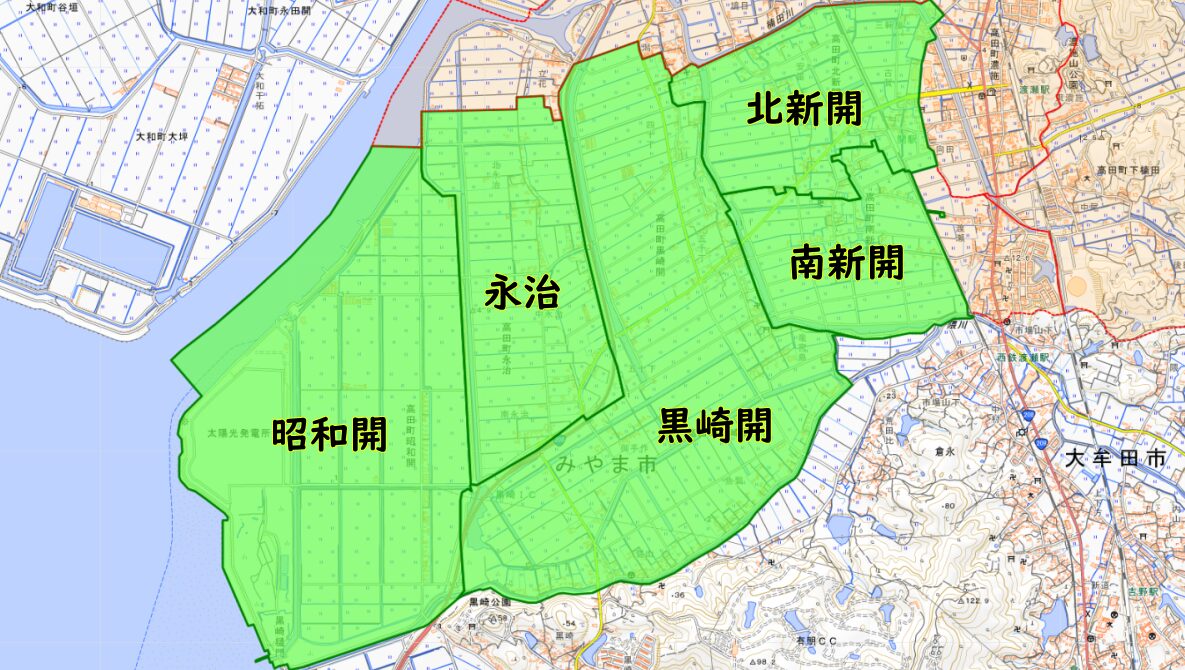

開地区【出典:農業集落境界の閲覧】

みやま市立開小学校がある「開(ひらき)」小校区は、江戸時代には北新開村・南新開村・黒崎開村・永治村として、それぞれ存在していました。

これらは、1673年~1680年(江戸時代・延宝年間)に海を干拓して作られた土地です。

1889年(明治22年)の町村制施行によって、北新開村・南新開村・黒崎開村・永治村が合併し新設「開村(ひらきむら)」が誕生しました。

開村立開尋常小学校と改称。

1942年(昭和17年)には、飯江村(はえむら)と同じくして、高田村へ編入されました。

高田村立開国民学校と改称。

1958年(昭和33年)には、高田村が町制施行して「高田町(たかたまち)」となりました。

高田町立開小学校と改称。

2007年(平成19年)には、高田町が山門郡瀬高町(せたかまち)、山川町(やまかわまち)と合併し、新設「みやま市」が誕生しました。

みやま市立開小学校と改称。

出典:開小学校ホームページ

![江浦(えのうら)小学校 [令和5年3月閉校] みやま市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/05/enourasyogakko02-150x150.jpg)

![豊原(とよはら)小学校 [令和7年3月閉校] 柳川市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/toyoharasyogakko1ato-150x150.jpg)

![六合(ろくごう)小学校 [令和7年3月閉校] 柳川市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/rokugosyogakko1ato-150x150.jpg)

![下妻(しもつま)小学校 [令和7年3月閉校] 筑後市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/shimotsumasyogakko1-150x150.jpg)

![古島(こじま)小学校 [令和7年3月閉校] 筑後市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/kojimasyogakko1-150x150.jpg)

![水田(みずた)小学校 [令和7年3月閉校] 筑後市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mizutasyogakko1-150x150.jpg)

![歴木(くぬぎ)中学校 [令和7年3月閉校] 大牟田市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/kunugichugakko1-150x150.jpg)

![橘(たちばな)中学校 [令和7年3月閉校] 大牟田市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/tachibanachugakko1-150x150.jpg)

![田隈(たくま)中学校 [令和7年3月閉校] 大牟田市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/takumachugakko2-150x150.jpg)