![足成(あしなる)小学校 [昭和57年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/ahinarusyogakko1.jpg)

足成(あしなる)小学校 [昭和57年閉校] 瀬戸町立

『足成(あしなる)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「足成地区」の子どもたちが通っていた小学校です。

足成小の校舎はすでに解体され、跡地はグラウンドになっています。

足成(あしなる)小学校の閉校式はいつ?

瀬戸町立足成小学校は1982年(昭和57年)3月に閉校式がおこなわれ、同月末で閉校になりました。

4月1日から、足成(あしなる)小校区の子どもたちは、「三机(みつくえ)小学校」に通っています。

足成(あしなる)小学校の校歌

幸ある磯べ 胸張って

ぼくもわたしも 元気な子

ああ 足成校 希望わく

2.校庭のさくらや つわぶきの

花さながらに 寄り合って

みんな明るく やさしい子

ああ 足成校 馨りあり

3. 葦群繁る ふるさとの

栄ある歴史 受けついで

みんなすくすく 伸びゆく子

ああ 足成校 誇りあり

4. 光りをともす ふすま鼻

うまず たゆまずともどもに

学びの業に いそしむ子

ああ 足成校 使命あり

足成(あしなる)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 足成小学校 |

| 住所 | 〒796-0501 愛媛県西宇和郡伊方町足成 |

| 閉校年月日 | 1982年(昭和57年) |

| 沿革 | 1883年(明治16年)- 三机小学校第三分校として開校 1889年(明治22年)- 町村制施行により三机村立となる 1890年(明治23年)- 足成簡易小学校として独立 1892年(明治25年)- 足成尋常小学校と改称 1941年(昭和16年)- 足成国民学校と改称 1947年(昭和22年)- 三机村立足成小学校と改称 1956年(昭和31年)6月 – 町村合併により瀬戸町立足成小学校となる 1972年(昭和47年)- 校歌制定 1982年(昭和57年)3月31日 – 三机小学校へ編入のため閉校 |

足成小学校の校舎 [伊方町]

![足成小学校の校舎 [伊方町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/ashinaru.jpg)

足成小学校位置図【出典:伊方町ホームページ】

![足成小学校の校舎 [伊方町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/ahinarusyogakko4.jpg)

足成小学校の閉校後は、校舎は解体され今はグラウンドだけになっているようです。

![足成小学校の校舎 [伊方町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/ahinarusyogakko2.jpg)

元校舎跡地側から見た運動場の景色です。

![足成小学校の校舎 [伊方町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/ahinarusyogakko3.jpg)

こちらは、校舎があった石の高台と階段です。ここに木造校舎が建っていました。

足成(あしなる)小学校があった場所

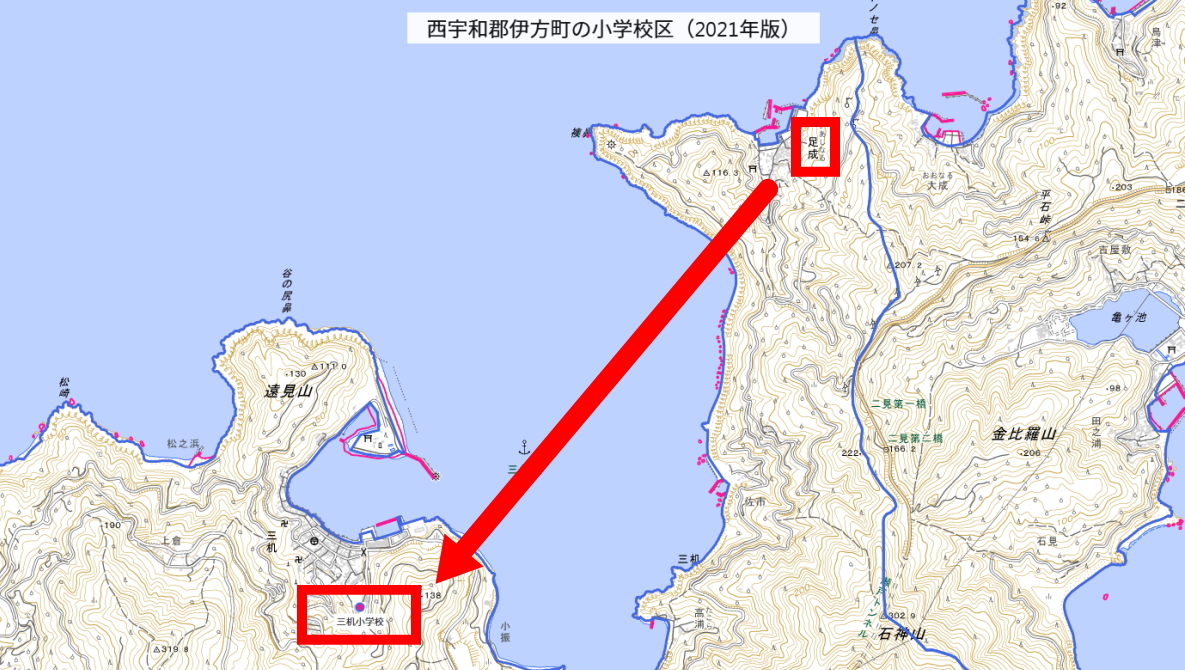

足成小校区から三机小校区までの地図 [出典:校区マップ]

校区は、足成漁港周辺の集落に限定されていて、西側にある佐市・高浦(たこら)地区は三机小校区で、東側はすぐ旧・伊方町の大成(おおなる)と地区が違っていました。

1982年(昭和57年)足成小閉校後、旧・瀬戸町足成の子どもたちは西側の瀬戸町中心部の三机(みつくえ)小へ、に通うようになりました。

足成(あしなる)とは?

愛媛県の「足成(あしなる)」は、江戸時代には足成浦(あしなるうら)とよばれていた漁村集落で、佐田岬半島の伊方町内三町のなかで中央に位置する三机漁港の小湾として目立つことはないですが、1970年(昭和45年)まで「足成漁業組合」が存在していました(のちに瀬戸町漁協に合併)。

現在も、グレ・アジ・アオリイカ・スズキなどの魚が獲れるようです。

足成地区の東側は伊方町の大成・鳥津で、東南には金毘羅山(標高:206m)、南側には三机の佐市地区に隣接して、北側と西側は海(伊予灘・瀬戸内海)に面しています。

足成の歴史

足成漁港【出典:グーグルストリートビュー】

愛媛県西宇和郡伊方町にある「足成」は、江戸時代に「足成浦(あしなるうら)」と呼ばれ、宇和島藩に属し三机浦(みつくえうら)の枝浦でした。

宇和島藩(現・愛媛県)の支配下にあったとき、三机・塩成・大江・志津・小島・神崎・川之浜とともに足成(あしなる)にも庄屋が置かれ、三崎浦の枝浦になった釜木を入れて、九ヶ浦として管理されていました。

1889年(明治22年)に入ると町村制が施行されて三机浦とその枝浦であった大江浦・塩成浦・志津浦・小島浦とともに、足成浦も合併し「三机村 (みつくえむら)」が誕生しました。

足成地区にある小学校も、三机村立足成簡易小学校と改称しました。

1956年(昭和31年)6月1日、三机村は「四ツ浜村(よつはまむら)」と合併、同時に町制施行し「瀬戸町(愛媛県)」となり、小学校も瀬戸町立足成小学校となりました。

昭和40年代ころまで、漁業がさかんで足成にも「足成漁業組合(あしなるぎょぎょうくみあい)」が存在していましたが、漁業が下火となった1970年(昭和45年)に瀬戸町漁協と合併し、その名が消えました。

1982年(昭和57年)に足成小は閉校となり、子どもたちは西側の旧瀬戸町の中心部にある「三机(みつくえ)小学校」へ通うことになりました。

2005年(平成17年)4月1日、瀬戸町は三崎町・伊方町と合併、新設「伊方町」が誕生しました。

足成(あしなる)地区にある有名なもの

足成八幡神社

足成の八幡神社【出典:愛媛県神社庁】

愛媛県西宇和郡伊方町足成にある「八幡(はちまん)神社」は、1864年(江戸時代・文久4年)8月に、足成浦の鎮守の神として、現・足成集会所と漁港のところに建立されました。

その後、1955年(昭和30年)1月に、伊方町足成532番地へ新築移設されました。

主な祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、大帯姫命(おおたらしひめのみこと)、田心姫命(たぎりひめのみこと)、誉田天皇(ほむだわけのすめらみこと)、湍津姫命(たきつひめのみこと)が祀られています。

例祭日は、毎年10月第2日曜日に開催されます。

足成のお地蔵さん

伊方町足成には、漁協前に「海上安全地蔵」、上脇集落に「上脇の地蔵様」、川名集落には子どもを水難から守ってくれるという「水中地蔵」、川尻集落には水中安全と刻まれた「水中地蔵」があります。

足成鉱山

愛媛県西宇和郡伊方町の足成には「足成鉱山(あしなるこうざん)」と呼ばれる山田継太郎氏によって、稼業していた鉱山がありましたが銅の品位が低いため、1952年(昭和27年)に一時的に採掘されそのままになっています。

足成灯台(襖鼻灯台)

足成灯台【出典:日本の灯台】

足成灯台は、公官庁が建設した正式名称「襖鼻灯台(ふすまはなとうだい)」と呼ばれている白亜の灯台で、三机湾から沖を眺めると、半島の先にあります。

初点灯は、1955年(昭和30年)3月、灯台の高さは11mで灯高は60mあります。

出典:愛媛県生涯学習センター、伊豫の隅々、鉱山データベース、日本の灯台

![釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/kamagisyo-150x150.jpg)

![二名津(ふたなづ)中学校・神松名中学校 [平成18年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/futanazuchugakkotop-150x150.jpg)

![名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/natorisyogakko-150x150.jpg)

![大佐田(おおさだ)小学校 [平成3年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/osadagyogakko1-150x150.jpg)

![松(まつ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/matsusyogakko1-150x150.jpg)

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)

![正野(しょうの)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/syonosyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)中学校 [平成16年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushichugakko1-150x150.jpg)

![小島(こじま)小学校 [昭和61年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kojimashogakko1-150x150.jpg)

![神崎(こうざき)小学校 [昭和55年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kozakisyogakko1-150x150.jpg)

![田部(たぶ)小学校 [昭和54年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/tabusyogakko1-150x150.jpg)

![四ツ浜(よつはま)小学校 [平成6年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yotsuhamachugakko1-150x150.jpg)

![川之浜(かわのはま)小学校 [平成15年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kawanohamasyogakko1-150x150.jpg)

![三机第二(みつくえだいに)小学校 [昭和52年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/mitsukuedai2syo1-150x150.jpg)

![塩成(しおなし)小学校 [平成21年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/shionashisyogakko1-150x150.jpg)

![三机(みつくえ)中学校 [平成6年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/mitsukuechugakko1-150x150.jpg)