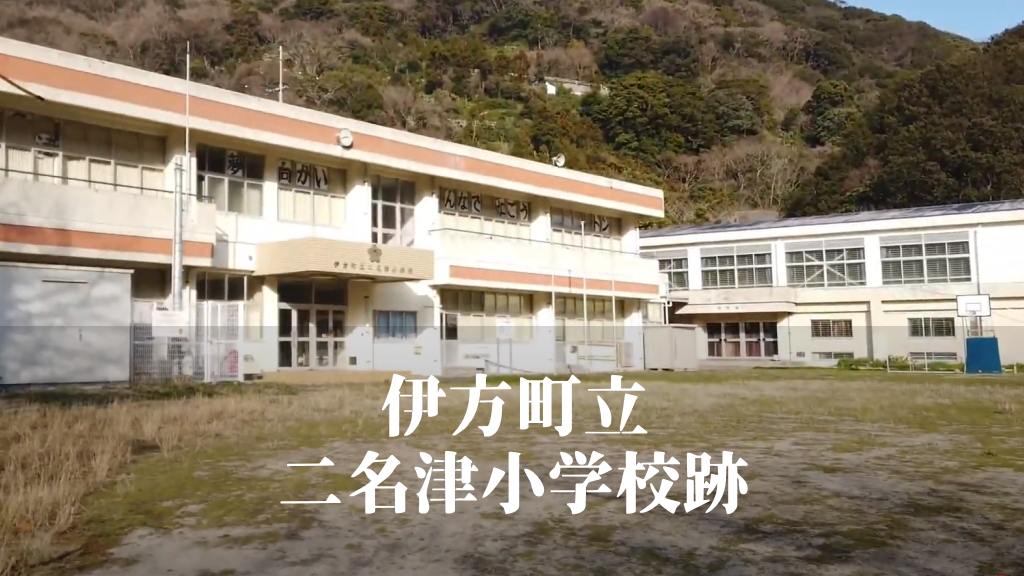

二名津(ふたなづ)小学校 [平成25年閉校] 伊方町立

『二名津(ふたなづ)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「二名津小校区」の子どもたちが通っていた小学校です。

旧神松名村で唯一残っていた「二名津小学校」は、1877年(明治10年)に開校し、2013年までに卒業生3480名を送り出し、ピーク時の生徒数は全児童330名でしたが、少子化と過疎化の影響で生徒数が2012年(平成24年)の時点で17名となり、惜しまれながら135年の長きにわたる歴史に幕を閉じました。

二名津(ふたなづ)小学校の閉校式はいつ?

二名津小校旗返還【出典:ふれあいかた生涯学習だより】

三崎町立二名津小学校は2013年(平成25年)3月末で閉校になりました。

同年3月25日(月曜日)に閉校記念式典がおこなわれ、在校生・卒業生・地域の人々・二名津小に勤務された職員のかたがたなど、関係者約200名が参加しました。

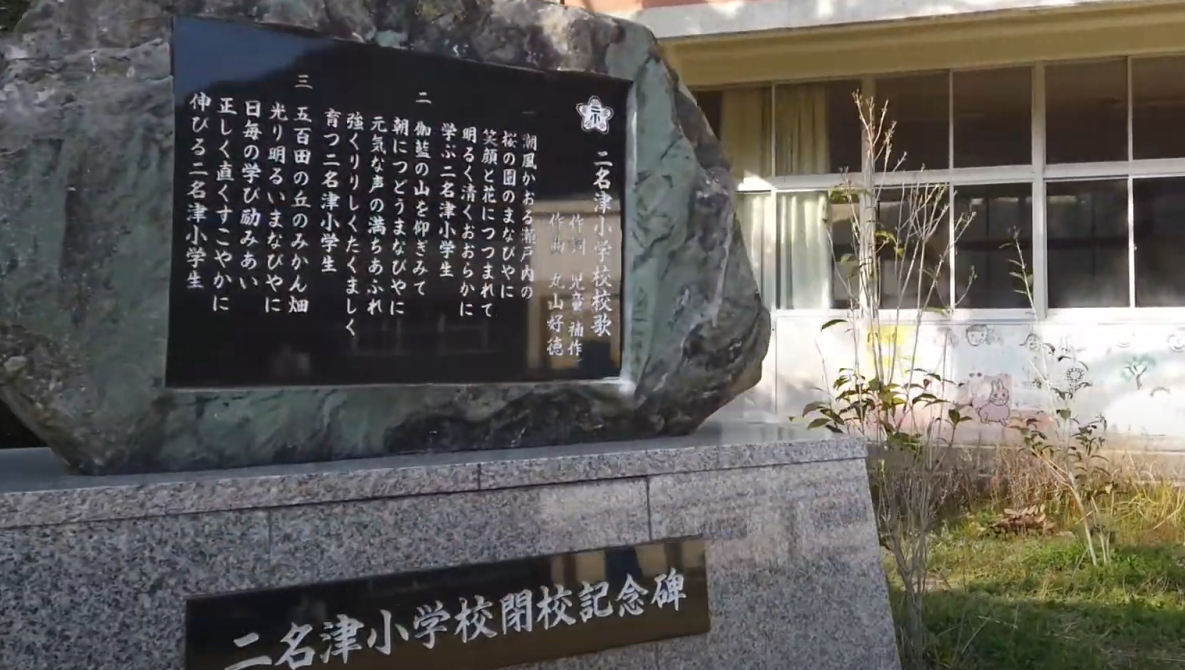

校舎前の運動場には、閉校記念碑の除幕式でたくさんの関係者が集まり、体育館では児童たちが二名津小学校の思い出を発表。最後は中井校長が伊方町教育委員長に「校旗」を返還しました。

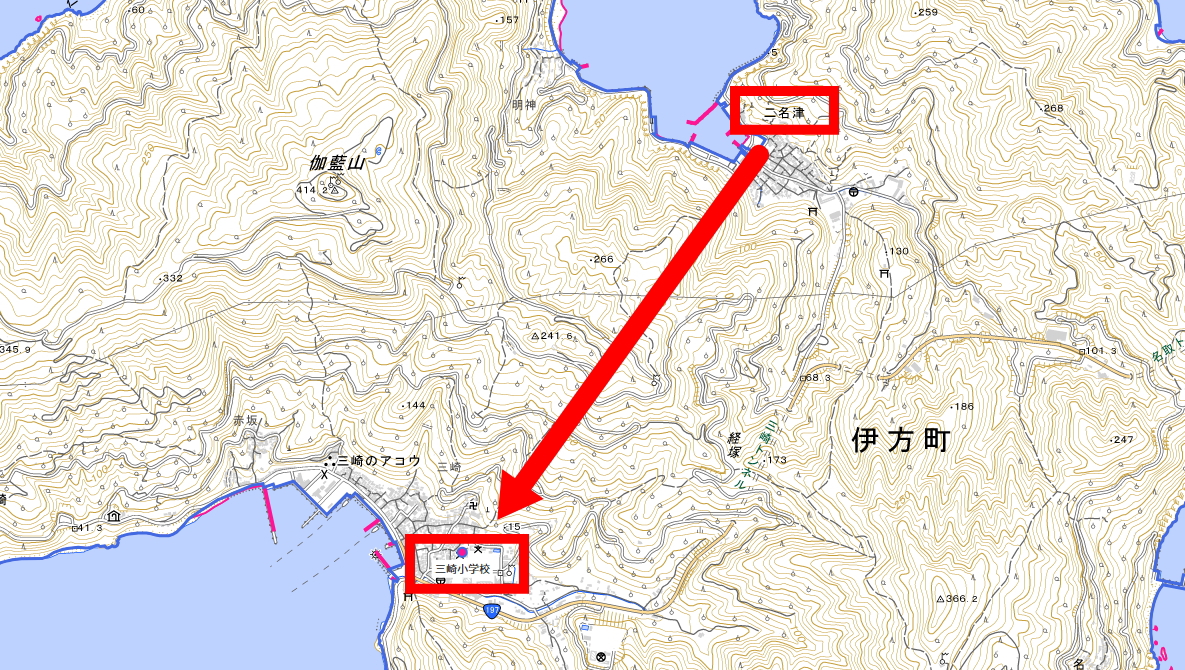

4月1日から、二名津(ふたなづ)小校区の子どもたちは、スクールバスなどで三崎(みさき)小学校へ通っています。

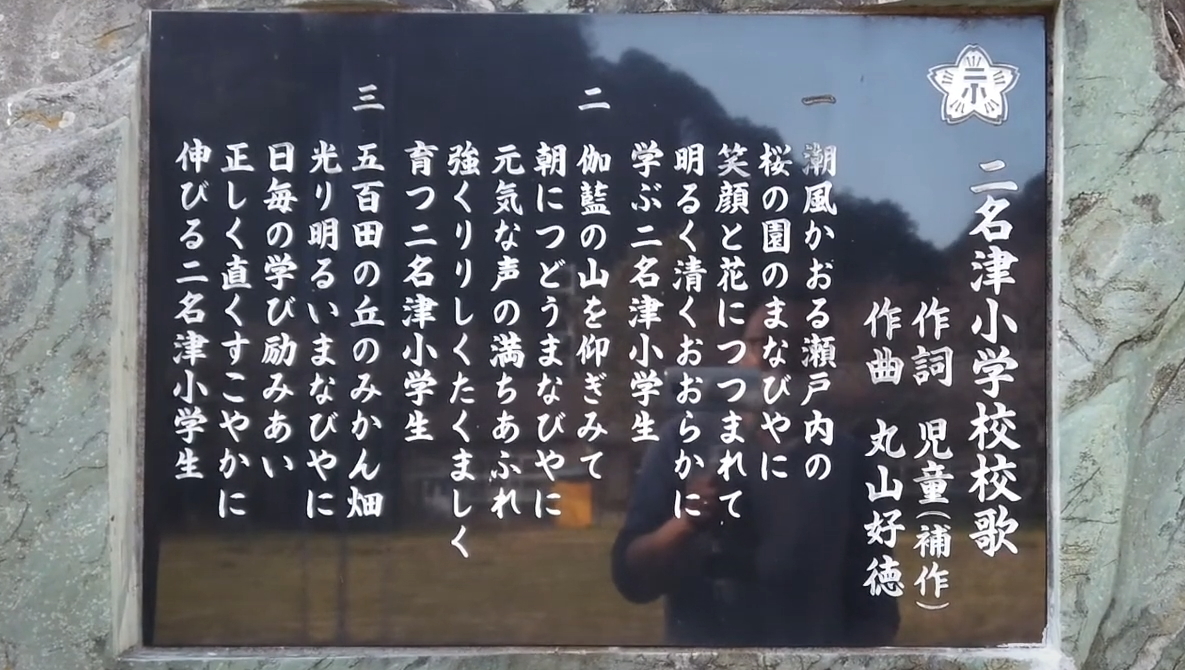

二名津(ふたなづ)小学校の校歌

二名津小校歌の歌詞

桜の園の まなびやに

笑顔と花に つつまれて

明るく清く おおらかに

学ぶ二名津 小学生

2.伽藍の山を 仰ぎみて

朝につどう まなびやに

元気な声の 満ちあふれ

強くりりしく たくましく

育つ二名津 小学生

3.五百田の丘の みかん畑

光り明るい まなびやに

日毎の学び 励みあい

正しく直く すこやかに

伸びる二名津 小学生

二名津(ふたなづ)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 二名津小学校 |

| 住所 | 〒796-0813 愛媛県西宇和郡伊方町二名津365 |

| 閉校年月日 | 2013年(平成25年) |

| 沿革 | 1877年(明治10年)- 二名津小学校開校。 1887年(明治20年)- 二名津簡易小学校となる。 1890年(明治23年)- 二名津尋常高等小学校となる。 1916年(大正5年)- 明神分校を本校に統合。 1941年(昭和16年)- 二名津国民学校となる。 1947年(昭和22年)- 二名津小学校となる。 1956年(昭和31年)- 現在地に校舎新築。 1976年(昭和51年)- 創立100周年記念式典。 1977年(昭和52年)- 松・釜木小学校と統合。 1982年(昭和57年)- 新校舎落成。 2003年(平成15年)- 名取小学校と統合。 2013年(平成25年)3月31日- 二名津小学校が三崎小学校と合併のため閉校 |

二名津小学校の校舎

愛媛県西宇和郡伊方町にある二名津小学校の校舎は、1982年(昭和57年)に鉄筋コンクリートに新築されました。

入口すぐ見える校門も立派です。

運動場に入ると、鉄筋校舎の奥に体育館。その右隣には貴重な木造校舎が残っていました。

小学校の正面玄関です。

玄関から中の様子です。

生徒数がかなり多かったことが下駄箱の数をみればわかりますね。

体育館の前には、サッカーゴールとバスケットボールのシュート用ゴールが置いてありました。

体育館の隣は、平屋木造校舎とつながっていて目の前の樹とともに、とても味わいがありました。

二名津小の木造校舎は途中で2つの部屋に分かれているようでした。その前に遊具が置かれています。

木造校舎側から見た遊具です。上り棒・サッカーゴール・すべり台などが見えますね。

運動場をぐるっとまわり、校門近くから鉄筋校舎を眺めた様子です。

校門近くには、たぶん創立百周年の記念碑と寄付された方のお名前が刻まれた石碑がありました。

校舎側から右のほうを眺めると、遠くの山々と目の前に倉庫がありました。

校舎の左側には、みなさんが愛した動物の飼育小屋が置かれていました。

そして、2013年(平成25年)の閉校のときに建てられた「閉校記念碑」も校歌とともに凛々しく佇んでいます。

二名津(ふたなづ)小学校があった場所

二名津小地区から三崎小地区までの地図 [出典:学区マップ]

三崎町になる前の1955年(昭和30年)までは、「神松名村(かんまつなむら)」の中心として栄えました。

もともと二名津浦(ふたなづうら)という漁村のまちが小学校校区でしたが、1916年(大正5年)に、明神浦(みょうじんうら)地区にあった明神分校を統合したあと

1977年(昭和52年)には、松(まつ)地区と釜木(かまぎ)地区にあった小学校も閉校となり、松小学校区と釜木小学校区の子どもたちも、この二名津小学校へ通うことになりました。

そして2013年(平成25年)「二名津(ふたなづ)小学校」も閉校となり、現在は二名津小校区の子どもたちは旧三崎町の中心地にある「三崎小学校」へ通っています。

二名津(ふたなづ)とは?

二名津港 [伊方町] 画像出典:グーグルストリートビュー

伊予灘は冬には西風や北風が強く吹いて、春になると西風と東南の風が吹き「海が荒れる」ので、二名津は古くから、風よけ・潮待ちの港として開かれ、昔はイモや麦の栽培がほとんどでしたが、昭和30年代後半から農業は晩柑類=ばんかんるい(ダイダイ・ポンカン・八朔・清見・ネーブル・甘夏など)が主な産業となっています。

まちの中心には大谷川が流れ、旧二名津中学校前からは二名津川、旧二名津小学校の裏からは足谷川など、いくつかの支流が二名津湾へそそがれています(現在は、工事によって小学校跡の横から地下に水が流されています)。

昔は、大谷川沿いに2軒の造船所があり、伝馬船(荷物運搬の小型の舟)や漁船が作られ、昭和20年代ころにはイワシ網漁も盛んにおこなわれていたといいます。

東側は伊方町平礒(ひらいそ)、南側は伊方町三崎の中心地、西側は明神漁港がある明神(みょうじん)に隣接しており、北側は海(伊予灘)に面しています。

二名津(ふたなづ)の地名の由来は?

二名津は、もともとは「二間津(ふたまつ)」という地名で「二つの挟間(はざま)の船着き場」という意味があり、それが地名の由来となっています。

その後、江戸時代の宇和島藩領時代に「二名津浦」と呼ばれるようになりました。

二名津港は、海底が泥沼になっていて錨(いかり)がよく効くので船が流されないことも避難港になった理由だと考えられています。

二名津の歴史

二名津地区【出典:旧三崎町の集落 伍助会制作】

三崎町立二名津小学校があった「二名津(ふたなづ)」は、前述のとおり戦国時代までは「二間津浦(ふたまと・ふたまつうら)」として知られていました。

豊後(現・大分県)と伊予(現・愛媛県)を結ぶ航路の中で、速吸瀬戸(はやすいのせと)とよばれる潮の流れが速く航行の難所(現・豊予海峡)がありそこを通過する前の、伊予側の寄港地=きこうち(航海の途中で船が寄るところ)・停泊地として利用されていました。

古くは、1588年(安土桃山時代・天正16年)薩摩(現・鹿児島)を出発して京都へ向かう島津義弘=しまづよしひろ(薩摩国の武将)が途中に、この二間津(ふたまと)に着港したとあります。

冬場に何日も風が吹き込んで船が出ていけないときは、夜になると50艘(そう)もの機帆船=きはんせん(機械と帆で走る船)から乗組員が二名津の町へ集まって、旅館や遊郭もあったそうです(機帆船は大正時代のお話です)。

その後、1782年(江戸時代・天明2年)に二名津(ふたなづ)と改名し、伊予宇和島藩1町21村12浦のひとつとして栄えました。

神松名村(かんまつなむら)の中心地

二名津浦は、1889年(明治22年)になると、町村制が施行されて他の釜木浦・平磯浦・名取浦・明神浦・松浦と合併し、「神松名村」として新しく発足し1955年(昭和30年)まで、役場が二名津におかれ町の中心地としてとても賑わいました。

交通手段が少ない時代は、八幡浜(やわたはま)に行くには名取(なとり)まで行って、八幡丸という船に乗らなければならず交通の便が悪かったため、明神や松などの人々は二名津に来て皆が買い物をしました。

同年3月31日から、神松名村は「三崎村」と合併し同時に町制施行し「三崎町」となります。

現在の二名津集会所の駐車場になっているあたりに、青年会館がありその前側が広場になって、盆踊りや芝居が開催されていました。

青年会館の2階は、1960年(昭和35年)ごろ3本立て30円で映画を上映していたそうです。

旧二名津中学校前から、港へ行く道が「銀座通り」と呼ばれ、地元でホリとよばれていた五差路周辺には行商にきた人が露店を出し市場として人が集まっていたそうです。

2005年(平成17年)4月1日、三崎町は瀬戸町・伊方町と合併し、新設「伊方町」が発足。

2013年(平成25年)ごろから、二名津にある中学校・小学校・保育園が三崎の中心地に統合されたことにより、今は診療所も休業、公共施設がなくなった(公民館はもちろんあります)ことで、町の様子も昔とガラリと様子が変わっています。

大きな道路が開通し車社会となり、八幡浜や大洲・松山まで直接買い物へ行く人が増えたため、二名津の店は廃れていったようです。

二名津(ふたなづ)地区にある有名なもの

お伊勢踊り(二名津のお伊勢さま)

二名津のお伊勢参り【出典:伊方町公式Instagram】

愛媛県西宇和郡伊方町の二名津(ふたなづ)でひらかれる「お伊勢踊り」とは、毎年2月10・11日に二名神社に奉納される春祭りでの伝統舞踊です。

1281年(鎌倉時代・弘安4年)の弘安の役が「お伊勢踊り」の発祥とされていますが、二名津地区に伝わった時期は1870年(明治3年)の二名津集落の悪病が起源とされています。

毎日のように、二名津の人たちが何人も死んで生き手の打ちようがなかった村民は、修験者=しゅげんしゃ(修験道の行者)である法院坊という田村家曾祖父にあたる人と、浜西家の人の二人で伊勢神宮へ参拝し、悪病払いのご祈祷と御神鏡=しんきょう(神棚に祀る神具)をいただいて帰り、それをお伊勢さまと呼びました。

その後、神輿(みこし)が古くなってからは、1965年(昭和40年)に地区民全員から寄付を集め、現在の神輿を新調し、祭禮をおこなっています。

伽藍山(がらんやま)のお祭り

毎年4月初旬に佐田岬半島の最高峰、伽藍山=がらんやま(標高414m)で開催されるお祭りで、釈迦ノ祠(しゃかのほこら)の上の大岩に設置された子安大師といわれる「観音仏」の前で、おこなわれます。

起源は、二名津の酒好きの石屋のおじいさんがお祭りの途中にあやまって転ぶと、近くのお地蔵さんの首が折れているのをみて、そこから二日三日熱が下がらなかったそうです。

巫女さんにみてもらったところ「平家谷のお地蔵さんが、よい地蔵を作ってもらえないことで祟っている」と進言され、いそいでお爺さんと息子が、お地蔵さんを彫り祀ったことで嘘のように元気になったということです。

出典:伊方町ホームページ・二名津中学校ホームページ・伍助会「伊予の三崎浦から」

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)