![釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/kamagisyo.jpg)

釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立

『釜木(かまぎ)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「釜木小校区(釜木・平礒)」の子どもたちが通っていた小学校です。

1993年(平成5年)まで、校舎がありましたが解体され、釜木小学校の跡地には二階建て鉄琴コンクリートの「釜木公民館」が建てられました。

釜木(かまぎ)小学校の閉校式はいつ?

釜木小学校の校章【出典:佐田岬デジタル博物館】

三崎町立釜木小学校は1977年(昭和52年)3月末で閉校になりました。

1959年(昭和34年)には児童数194名いた釜木・平礒地区でしたが、高度成長による反動で都市集中化となり過疎化が進み、創立97年の歴史に幕を閉じました。

4月1日から、釜木(かまぎ)小の子どもたちは、同年閉校した松(まつ)小学校の子どもたちとともに二名津(ふたなづ)小学校へ通いました。

釜木(かまぎ)小学校の校歌

希望の風が 吹いてくる

正しく やさしく 元気よく

ゆたかな子どもに なりましょう

力をあわせて まなびましょう

2.みかんの山に かこまれた

歴史かがやく 釜木校

じぶんで みんなで 考えて

あすの学校 きずきましょう

力をあわせて 進みましょう

釜木(かまぎ)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 釜木小学校 |

| 住所 | 〒796-0815 愛媛県西宇和郡伊方町釜木796 |

| 閉校年月日 | 1977年(昭和52年) |

| 沿革 | 1879年(明治12年)- 平磯浦と釜木浦を併せて釜木の共進小学校をおく。 1887年(明治20年)- 学区改正により釜木簡易小学校になる。 1892年(明治25年)- 釜木尋常小学校を設置 児童:男子35名、女子7名、平礒簡易小学校と合併 1923年(大正12年)- 電灯設置 1941年(昭和16年)- 釜木国民学校と改称 1947年(昭和22年)- 釜木小学校と改称、電話開通 1951年(昭和26年)- 校地移転、校舎落成 1972年(昭和47年)- 校章・校歌制定 1977年(昭和52年)3月31日- 松小学校とともに閉校し、二名津小学校へ合併 |

釜木小学校の校舎

在りし日の釜木小校舎【出典:二名津中ホームページ】

この写真は、1951年(昭和26年)に建てられた木造校舎の釜木小学校です。

現在、釜木小学校の校舎は解体され、校名が刻まれた石の門(校門)が残っています。

その後ろには、1993年(平成5年)以降に新しく建てられた「釜木公民館」が見えます。

元運動場からは、釜木集落の家々がのぞまれます。

運動場には二宮尊徳(金次郎)の石像も残されていました。

校門の横には立派な労碑が建てられています。

運動場から北を見渡せば、視界いっぱいに伊予灘の海がひろがっています。

釜木小学校跡には、立派な集会所が2階建て鉄筋コンクリート製で建築されました。

釜木集会所の横には、伊方町消防団神松名分団3部の詰所がありました。

運動場から南側を見た風景です。校門と公民館が見えます。

釜木(かまぎ)小学校があった場所

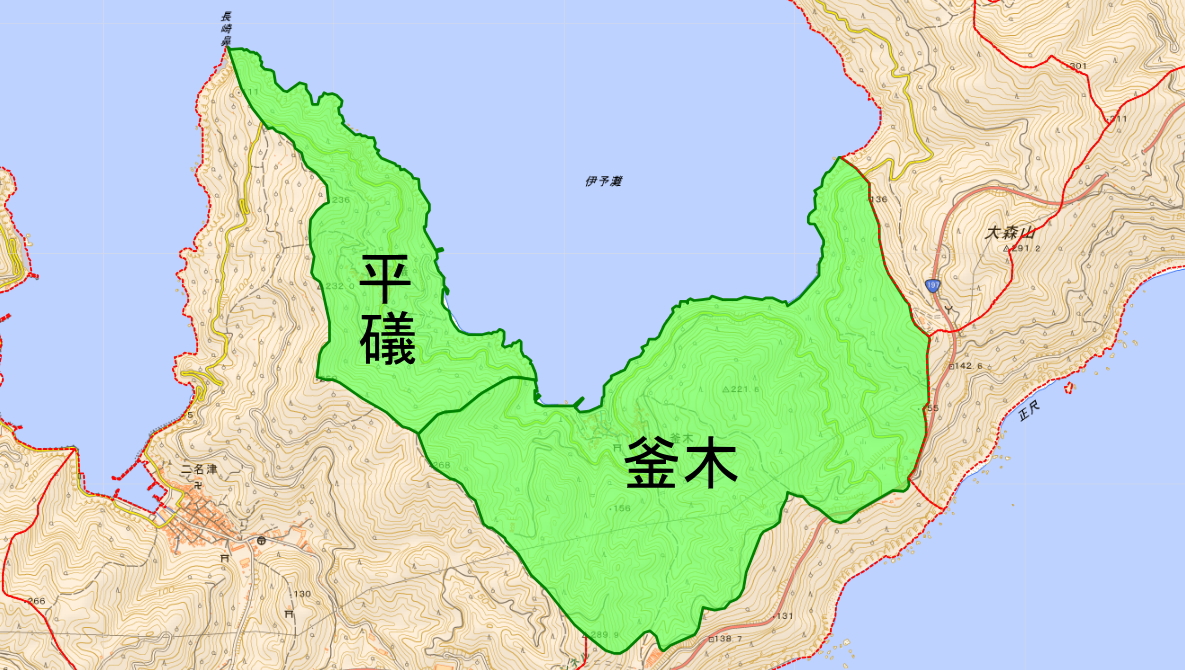

釜木小校区 [出典:農業集落境界の閲覧]

昭和の最盛期には、釜木地区の運動会があり「釜木上」「釜木下」「平礒」に分かれて地区対抗の競技がひじょうに盛り上がったそうです。

現在、釜木小学校校区の子どもたちは、三崎町から伊方町になったあと2013年(平成25年)二名津(ふたなづ)小学校も閉校となり、旧三崎町の中心地にある「三崎小学校」へ通っています。

釜木(かまぎ)とは?

釜木港 [伊方町] 画像出典:グーグルストリートビュー

天満神社と釜木集会所がある県道より下の集落が「下(しも)」、来迎寺というお寺がある集落が「上(かみ)」と呼ばれていて、名取(なとり)方面から地獄谷を源流とする舟瀬川と、釜木川がちょうど海へとつながる平地が集落の中心地として栄えました。

ここはもともと釜木浦と名前がつく漁村町で、地区内には「天満神社」という江戸時代に創立した菅原道真をまつった神社があり、アコウの樹が植えられています。

釜木地区の西側は伊方町二名津(ふたなづ)、南側は名取トンネルを越え名取(なとり)、東側は大森山(標高291m)を越え、伊方町大久(おおく)に隣接していて、北側は伊予灘(宇和海)の海がひろがっています。

釜木(かまぎ)の地名の由来は?

昔、カマは「小さな湾」とし、キは「樹」を意味し、「かまぎ浦」と呼ばれるようになりました。

製塩(塩つくる作業)のかまどが地名の由来になったという説もあります。

釜木小校区の歴史

三崎町立釜木小学校があった「釜木(かまぎ)」は、1185年(平安時代末期・元暦2年)の壇ノ浦の戦い平家伝説が多く残っていて、落ち武者(戦争にやぶれた武士)がこの半島に多く逃げ込んできた苦労が物語として受け継がれています。

江戸時代には、釜木浦(かまぎうら)と平礒浦(ひらいそうら)として存続していた集落でしたが、1889年(明治22年)の町村制施行で、他の二名津浦・名取浦・明神浦・松浦と合併し「神松名村(かんまつなむら)」が発足、中心地(役場)は二名津(ふたなづ)のほうに移動しました。

1955年(昭和30年)、神松名村は三崎村と合併し「三崎町」となります。

釜木地区には、釜木川と舟瀬川の2本の川が通っており、舟瀬川沿いに天満神社と昔の出張診療所跡があります。

1977年(昭和52年)に釜木小学校が閉校すると、神社の上にあった出張診療所も閉鎖され、何軒もの商店がつぎつぎと営業を終えました。

2005年(平成17年)4月1日、三崎町は瀬戸町・伊方町と合併し、新設「伊方町」が発足。

2017年(平成29年)いよいよ、釜木地区に残された1つだけの商店も閉めてしまったことで、集落の高齢者は「移動式スーパー」に頼らざるをえなくなりました。

釜木(かまぎ)地区にある有名なもの

釜木の財宝伝説

釜木にある天満神社の裏山の頂上を地元の人は「金毘羅さん」と呼び、航海の安全を守る金毘羅神社がかつてあり、昔はそこでお相撲大会がおこなわれて賑わった場所で、山頂近くの枯れた谷が「地獄谷」と呼ばれていて、ここの朝日と夕日が当たる場所に7つの小判の入った壺を7並びに埋めた伝説が残っています。

この財宝は、おのこごろという名前の海賊が隠したといわれていて、金毘羅さんに登る入口には、十一面観音がまつられています。

釜木港(かまぎこう)

釜木の港は、旧港と二段構えになっていて、地形的に波がおだやかで突堤の石垣が美しいです。

北西から冬に強い風が吹き寄せるため、集落は東側の面や湾の奥にあつまっています。

釜木越えの赤道

1955年(昭和30年)に、三崎町が誕生するまで釜木の人たちは、旧神松名村(かんなつまむら)役場がある二名津(ふたなづ)へ行くことが多く、それが旧港からまっすぐ上にあがる「釜木越えの赤道」と呼ばれる生活道です。

天満神社と釜木のお祭り

江戸時代に創建された釜木の「天満神社」の境内は広く、立派に枝をたれたイチョウの老木としめ縄がされたアコウの樹があります。

その「天満神社」の秋の例祭は、昭和の30年代ころまでの人口のピークにあわせて、秋の例祭が盛大におこなわれていました。

牛の石造がたちならぶ素朴な天神信仰の「天満神社」のお祭りは、七つの頭を持つ「七頭の牛鬼」がまちをねり歩き、たいそう活気があったそうです。

その名残として、いまでも天満神社の拝殿には片方がツノのない牛鬼の首が1つだけ飾られています。

子安観音

釜木集会所から、平礒(ひらいそ)方面へ少しあがった土山(どやま)と呼ばれる墓地の手前に、子安観音と地元の人から親しまれている青石の石垣の中にくみこまれた観音像が鎮座しています。

その左上には、猫神大明神と書かれた祠もあります。

平礒(ひらいそ)地区にある有名なもの

平礒地区

釜木小学校へ通っていた子どもたちの、平礒(ひらいそ)地区は、ちょうど釜木漁港から北西の山側にある集落です。

県道255号線が今は通っているので、釜木よりも二名津(たなづ)地区に通う方が便利はいいのかもしれませんが、当時の山越えなどの時間を考えると、校区は釜木小学校になったようです。

1998年(平成10年)に車道が整備され、宇和海の真珠養殖業者が進出してきて、いかだや業者の船が浮いており夜間もサーチライトで海を照らしているといいます。

斜面をへばりつくように形成された段々畑ばかりがひろがる「平礒の農業」は主に、イモと麦が中心で現在は「晩柑=ばんかん(柑橘類の一種)」の生産が盛んだそうで、三崎地域の高額収入者の番付には平礒の農家が含まれているといわれています。

平礒地域の人たちは、まわりの地区からも「勤勉である」ことが噂で広まっていて、「平礒の人にはかなわん」と誰もが口をそろえるといいます。その1つに暴風真の剪定の仕上げが芸術的であることがあげられ、誰が見てもすぐその刈り方が「平礒の人の畑である」とわかるそうです。

4つの姓と文化財

平礒(ひらいそ)集落の姓は、浅野・梶原・宇都宮・河野の4つの姓しかないといわれています。

その中で、昔の組頭の「梶原」さんの家の庭の石垣(現在は組頭が変わって別の方が引き継いでいます)が、青石を積み重ねた芸術的なものであったため伊方町になる前の三崎町の文化財に指定されていました。

仏木寺

平礒のお寺は「仏木寺」といい、表札には「平礒公民館」と書かれて、集会所もかねた集落の最上部に位置しています。

入口には、六地蔵とそのまわりにはソテツが茂っています。

盆踊りなどの地域のお祭りはこの場所でおこなわれいましたが、自動車を横付けすることができない狭い場所なため地域外からくる人のために、県道沿いのJA倉庫や、古民家である喜久屋を使った活動もされています。

三社神社

平礒にある三社神社は、大きなイチョウとエノキの巨木があり、近年まで秋の例祭がおこなわれていました。釜木地区と同じくして、牛鬼が練り歩く盛大なものだったといいます。

水底線陸揚室

平礒にあるこの建物は、佐賀関からの通信用海底ケーブルを陸揚げした通信施設です。

がっちりとした御影石の石垣にレンガたを使ったドイツ壁風の珍しい作りの建物で、素晴らしい近代遺産として2003年(平成15年)に国の登録文化財になりました。

長崎鼻

長崎鼻とは、どの都道府県にもある地名ですが平礒では、佐田岬の釣り場として知られている平礒にある半島の先端のことを指します。

平礒漁港

平礒漁港は、昔は漁業が盛んだったようで立派な施設のあとの石垣が残されています。

漁港の片隅に、石彫の恵比寿像がまつられていて漁民の大漁と海の安全を願って作られたといわれています。

出典:旧三崎町の集落ページ(伍助会作成)

![松(まつ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/matsusyogakko1-150x150.jpg)

![二名津(ふたなづ)中学校・神松名中学校 [平成18年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/futanazuchugakkotop-150x150.jpg)

![名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/natorisyogakko-150x150.jpg)

![大佐田(おおさだ)小学校 [平成3年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/osadagyogakko1-150x150.jpg)

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)

![正野(しょうの)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/syonosyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)中学校 [平成16年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushichugakko1-150x150.jpg)

![小島(こじま)小学校 [昭和61年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kojimashogakko1-150x150.jpg)

![神崎(こうざき)小学校 [昭和55年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kozakisyogakko1-150x150.jpg)

![田部(たぶ)小学校 [昭和54年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/tabusyogakko1-150x150.jpg)

![四ツ浜(よつはま)小学校 [平成6年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yotsuhamachugakko1-150x150.jpg)

![川之浜(かわのはま)小学校 [平成15年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kawanohamasyogakko1-150x150.jpg)

![三机第二(みつくえだいに)小学校 [昭和52年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/mitsukuedai2syo1-150x150.jpg)

![塩成(しおなし)小学校 [平成21年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/shionashisyogakko1-150x150.jpg)