![切木(きりご)中学校 [平成25年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/05/kirigochugakko01.jpg)

切木(きりご)中学校 [平成25年3月閉校] 唐津市立

『切木(きりご)中学校 』は、佐賀県唐津市肥前町の「切木校区(万賀里川・仁田野尾・大浦・満越・中浦・杉野浦・湯野浦・切木・赤坂)」の子どもたちが小学校を卒業したあとに進学していた中学校です。

切木(きりご)中学校の閉校式はいつ?

唐津市立切木中学校は創立66年目の2013年(平成25年)3月末で閉校になりました。

2013年(平成25年)4月1日から切木中校区の子どもたちは、同年閉校された「第四(だいよん)中」、「大良(だいら)中」の子どもたちとともに、新設された「高峰(たかみね)中学校」へ通っています。

切木(きりご)中学校の校歌

切木中の制服と歌の練習風景【出典:公式ホームページ】

切木(きりご)中学校 [唐津市] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 切木中学校 |

| 住所 | 〒847-1501 佐賀県唐津市肥前町切木乙500−1 |

| 閉校年月日 | 2013年(平成25年) |

| 沿革 | 1947年(昭和22年)4月 – 学制改革により、切木村立切木小学校に新制中学校「切木村立切木中学校」が併置される。大良小学校に大良分校を設置。5月 – 切木村立切木中学校開校式(切木小学校、大良小学校、切木授産所の3か所を借用校舎に当てる) 1949年(昭和24年)1月 – 大良分校を廃止。これにより切木中学校本校に大良地区の生徒が編入。切木村立切木中学校上棟式。台風のため8教室倒壊。切木村立切木中学校竣工落成式 1953年(昭和28年)- 校歌制定(開校5周年記念) 作詞 古賀残星 作曲 小松平五郎 1958年(昭和33年)- 市町村合併により肥前町立切木中学校と改称する(大良地区は大良中学校校区へ、東山地区は竹木場中学校校区へ)。 1959年(昭和34年)- 瓜ヶ坂地区が肥前中学校校区に変更 1960年(昭和35年)- 高鉄棒完成 1961年(昭和36年)- 校舎増築上棟式 1963年(昭和38年)- 学校給食開始(ミルク)。音楽室、家庭科室竣工 1964年(昭和39年)- 学校みかん園初収穫 1965年(昭和40年)- 小学校から独立して体育大会実施 1967年(昭和42年)- 塵焼却炉完成 1968年(昭和43年)- 豪雪のため臨時休校。ミルク置場改造移転・校舎修理 1969年(昭和44年)- 音楽室、家庭科室アコーデオンシャッター完成 1970年(昭和45年)- 特殊学級新設 1971年(昭和46年)- 野球バックネット完成 1972年(昭和47年)- 校長室増築 1974年(昭和49年)- 理科室完成 1975年(昭和50年)- 謄写ファックス、輪転機装備 1978年(昭和53年)- 完全給食開始 1979年(昭和54年)- 体育館落成式 1981年(昭和56年)- 家庭科調理室改修工事 1983年(昭和58年)- 切木校区体育協会との合同で第1回体育大会実施 1985年(昭和60年)- 旧校舎を解体し新校舎落成、同時に運動場を拡張し、整備 1988年(昭和63年)- 部室完成 1989年(平成元年)- プール竣工。武道場竣工 1991年(平成3年)- 学級増により校舎増改築、自転車置場移設 1993年(平成5年)- 2階視聴覚室にコンピュータ機器設置完了 1995年(平成7年)- ファックス設置 1996年(平成8年)- 冷水器設置(部室前)。エアコン設置(職員室)。大型冷蔵庫設置(給食室) 1997年(平成9年)- 運動場国道側防球フェンス工事完了。校門移転 1998年(平成10年)- 体育館渡り廊下工事完了 1999年(平成11年)- 電話回線増設 2000年(平成12年)- 運動場夜間照明配電盤取り替え完了(全機) 2001年(平成13年)- 校舎廊下壁塗装工事 2002年(平成14年)- 校長室エアコン設置。電話工事(3台設置) 2004年(平成16年)- 電話工事増設(保健室) 2005年(平成17年)- 唐津市と合併し、唐津市立切木中学校となる。 2013年(平成25年)3月 – 同年閉校した大良中・第四中と合併のため閉校。4月 – 高峰中学校開校。 |

切木中学校の物語

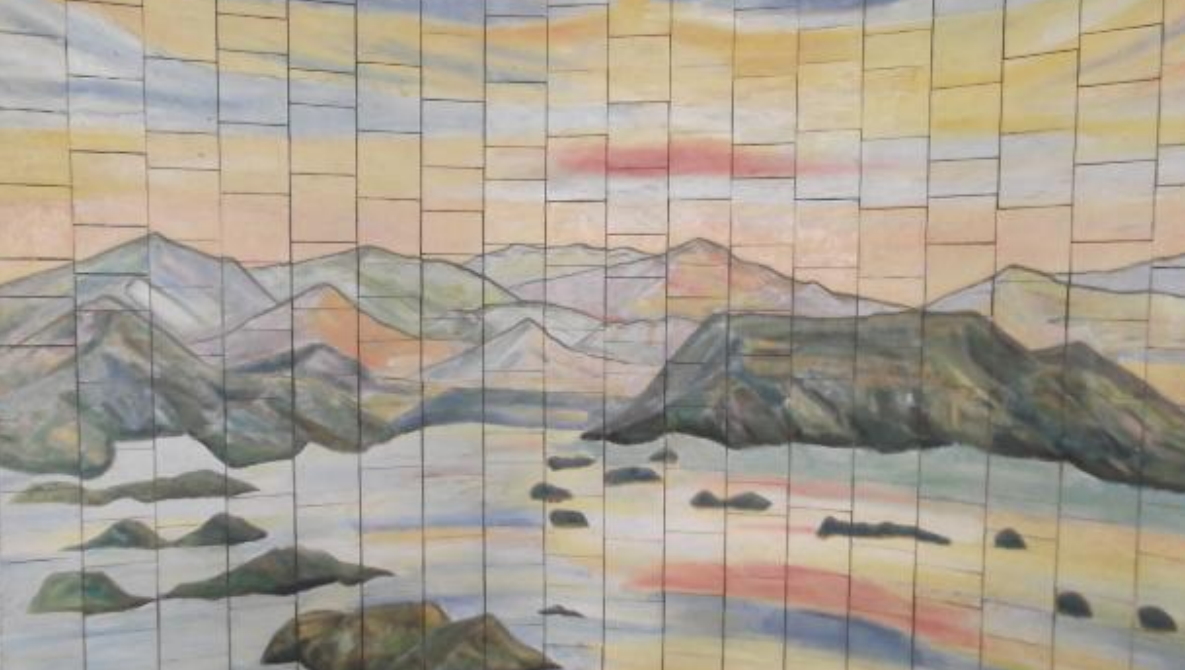

玄関ホールのレリーフ【出典:公式ホームページ】

切木中学校の玄関ホールの階段のところに飾られている「いろは島」をモチーフにしたレリーフは、原画は当時、切木中学校美術教員であった深川裕三先生のものであります。

材料の40%が佐賀県西松浦郡「有田町」の泉山陶石で、残りが粘土によるものです。

画風は「秋の夕暮れのいろは島」で、図書室前あたりから見ると額縁にはめ込んだように美しく見えます。

切木中学校のお地蔵様【出典:公式ホームページ】

切木中学校のお地蔵様

切木中学校が開校当時はまだ本校舎がなく、3ヶ所に分かれて事業がおこなわれてきました。

開校した2年後の1949年(昭和24年)2月15日に新しい校舎の建設に取り掛かりましたが、工事が進まず同年4月30日の台風により、11教室のうち8教室が倒壊した惨事がありました。

そのため、半年後の10月17日に新しい校舎ができる前の6月4日に「無事に中学校生徒を見守る」目的でお地蔵さまが建立されたのです。

それから切木中の生徒は毎月1日と15日に、お地蔵さんの周りを清掃し、花を植える習慣となっています。

赤土のように粘り強く

切木(きりご)校区では、「赤土のように粘り強く」という言葉が昔から受け継がれています。

赤土とは、佐賀県東松浦半島の上場台地に分布する玄武岩の風化・浸食によって生じた土壌のことで鉄分を多く含んでいて粘りがあります。

その赤土のように粘り強い精神は、切木中が木造校舎のころから、古い建物の中を掃除し、忍耐強くピカピカにするという伝統として引き継がれ、あまりの綺麗さに学校を訪問するお客さんに褒められていたそうです。

切木(きりご)中学校がある場所

切木校区【出典:学区マップ】

切木中学校がある校区は、佐賀県の北西部に位置する唐津市肥前町の東部の切木(きりご)地区にあります。

校区内には、佐賀県の天然記念物に指定されている「切木ぼたん」や、その切木ボタンとシャクヤクなどの四季の花が楽しめる「ぼたんと緑の丘」、そして伊万里湾にたくさんの島が浮かぶ「いろは島」、日本棚田100選に選ばれた「大浦棚田」など、美しい景色に恵まれています。

また、特産品であるヨモギでできた鮮やかな自然の色の「切木ぼたん団子」、唐津市上場地区で生産されたコシヒカリの「上場米(うわばまい」、大海浜で獲れた天然の小魚のみを使用してつくられる珍味「はまてん」も有名です。

近年は、鷹島肥前大橋も開通し、地域の活性化がのぞまれています。

切木校区の地区は唐津市肥前町の満越・切木・万賀里川・赤坂・杉野浦・湯野浦・中浦・大浦・仁田野尾(平畑・大浦浜・大浦岡・八折栄・牧野地を含む)にあたり、むかしの切木村(きりごむら)のうち「旧切木村・赤坂村・湯野浦村・杉野浦村・中浦村・大浦村・満越村・万賀里川村・仁田野尾村」にあたり、切木小学校の校区と同じです。

切木(きりご)とは?

切木集落【唐津市】

佐賀県唐津市の切木(きりご)は、1957年(昭和32年)まで東松浦郡にあった村の名称です。

むかしから、唐津と入野村をむすぶ「唐津道」と名古屋村と伊万里をむすぶ「伊万里往還」の道が、切木村内を交差して交通の要衝として、栄えたまちです。

切木小校区は、北側は湯野尾、西側は肥前町瓜ヶ坂と上ヶ倉、東側は東山・唐川、南東部は木場・高岳、南側は波多津町辻・筒井に隣接し、南西部は海に面しています。

切木の歴史

1605年(江戸時代・慶長10年)に幕府の命により作成された「慶長肥前絵図(けいちょうひぜんえず)」では、唐野川のうち、亀尾村と書かれており、その後「切木村」と書かれるようになりました。

切木(きりご)校区の集落は、江戸時代にはそれぞれ旧切木村・赤坂村・湯野浦村・杉野浦村・中浦村・大浦村・満越村・万賀里川村・仁田野尾村として存在していました。

明治初年には小十官者村が「切木村」に編入、1889年(明治22年)の町村制施行で、瓜ヶ坂村・座川内村・大良村・後川内村・梨川内村を含め新設「切木村」として1つに合併されました。

1957年(昭和32年)に、切木村の一部(湯野尾・座川内・大良の一部)が玄海町に編入されます。

1958年(昭和33年)には、切木村の一部(仁田野尾・万賀里川・瓜ケ坂・満越・大浦・中浦・杉野浦・湯野浦および切木・赤坂の各一部)が入野村に編入され、あらたに「肥前村」と改称されました。

肥前村は、即日「町制施行」して「肥前町」となり、切木村の残部(大良・後川内・梨川内・および切木・赤坂の各残部)が、唐津市に編入されます。

2005年(平成17年)1月1日、肥前町は唐津市・浜玉町・相知町・北波多村・肥前町・鎮西町・呼子町と合併し、新設「唐津市」が誕生しました。

唐津市の切木にある有名なもの

切木ボタン【出典:佐賀県観光連盟ホームページ】

切木ボタン(牡丹)

切木牡丹(きりごぼたん)は、豊臣秀吉によって滅ぼされた岸岳城(現・唐津市相知町)の城主「波多氏」とその妻が愛した明=みん(現・中国)から渡来したボタンの花です。

岸岳城が落城(戦いに負けた)時に、その家臣によって移し植えられ現在までその美しさを受け継いでいます。樹齢400年で、佐賀県の天然記念物に指定されています。

もともとは1株だったものが、現在は40株ほどに増え見ごろは毎年4月で、直径25㎝ほどの淡い紅色の八重の大輪を咲かせます。現在は唐津市肥前町切木の出直登氏宅の庭先に咲いていて「一般公開」されています。

![納所(のうさ)小学校 [令和7年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/nousasyogakko1-150x150.jpg)

![田野(たの)小学校 [令和6年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/tanosyogakko-150x150.jpg)

![箞木(うつぼぎ)小学校 [令和6年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/utsubogisyogakko1-150x150.jpg)

![大良(だいら)小学校 [令和7年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/dairasyogakkoato-150x150.jpg)

![入野(いりの)小学校 [令和6年3月閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/irinosyogakko1-150x150.jpg)

![佐志小学校枝去木(えざるき)分校 [昭和29年閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/05/ezarukibunko1-150x150.jpg)

![滑川(なめりがわ)小学校 [平成25年閉校] 南大隅町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/nameigawasyogakko29-150x150.jpg)