![小島(こじま)小学校 [昭和61年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kojimashogakko1.jpg)

小島(こじま)小学校 [昭和61年閉校] 瀬戸町立

『小島(こじま)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「小島地区(旧・瀬戸町)」の子どもたちが通っていた小学校です。

小島小の跡地は、校舎は解体され校門だけが現存しています。

小島(こじま)小学校の閉校式はいつ?

瀬戸町立小島小学校は1986年(昭和61年)3月に閉校式がおこなわれ、同月末で閉校になりました。

4月1日から、小島(こじま)小校区の子どもたちは、旧・瀬戸町の中心部にある「三机(みつくえ)小学校」に通っています。

小島(こじま)小学校の校歌

漂う校庭(にわ)は 小島校

野辺の小草も 声高く

大きく伸びると 叫んでる

ぼくも大きく 胸張ろう

峰の白雲 招いてる

2.赤崎鼻の 磯の香が

漂う校庭は 小島校

浜の小貝も 声清く

大きく育つと ささやいた

わたしも大きく 胸張ろう

沖の白浪 招いてる

3.住吉様の 松の香が

漂う校庭は小島校

おきのはやも水澄みて

故郷美しと語ってる

われらも歴史を受け継ごう

明るいあしたが招いてる

小島(こじま)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 小島小学校 |

| 住所 | 〒796-0505 伊方町小島字コチ明甲1356・1398-2~4 |

| 閉校年月日 | 1986年(昭和61年) |

| 沿革 | 1890(明治23年)- 三机村立小島簡易小学校として馬の坂に開校 1892年(明治25年)- 三机村立小島尋常小学校へ改称 1894年(明治27年)- 校舎新築落成 1930年(昭和5年)- 三机第二高等小学校分教場となる 1932年(昭和7年)- 校舎改築 1941年(昭和16年)- 三机第二国民小学校小島分教場となる 1947年(昭和22年)- 三机第二小学校小島分教場となる 1948年(昭和23年)- 三机村立小島小学校として開校 1956年(昭和31年)- 町村合併により、瀬戸町立小島小学校へ改称 1986年(昭和61年)3月31日 – 三机小学校へ編入のため閉校 |

小島小学校の校舎

瀬戸町立小島小学校(現・伊方町)の校舎は、現在は解体されて何も残っていません。

ただし、「瀬戸町立小島小学校」と書かれた立派な校名が刻まれた表札(学校銘板)がついた校門が残されていました。

小島小の跡地は、畑と広場として再利用されているようです。

小島小の位置図【出典:伊方町ホームページ】

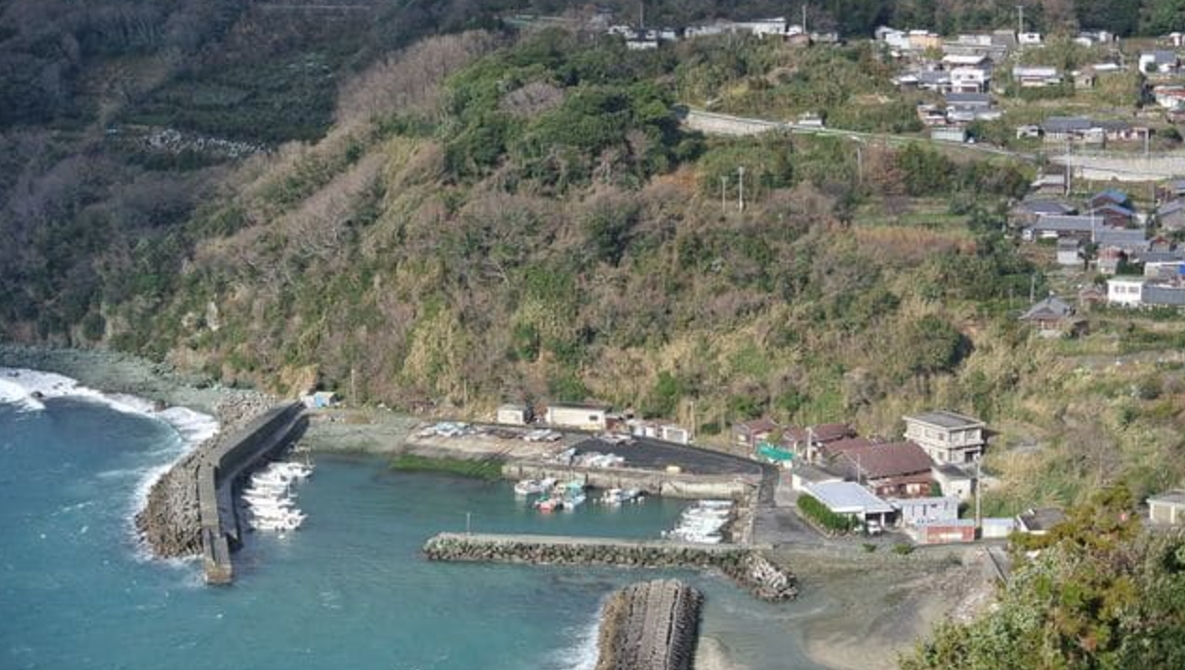

上の図のように、小島小学校の校舎は「小島漁港」の上の小高い丘に横長の敷地に建てられていました。

小島(こじま)小学校があった場所

小島小校区から三机小校区までの地図 [出典:校区マップ]

隣集落の大江地区も1977年(昭和52年)まで、大江小学校(校区は大江・志津)がありましたが先に瀬戸町の中心部にある三机(みつくえ)小学校に編入されました。

その後、1982年(昭和57年)に同じ瀬戸町の足成地区の足成(あしなる)小学校も三机小に編入され、

1986年(昭和61年)には、小島小校区の子どもたちも、旧瀬戸町の中心部「三机(みつくえ)小」に通っています。

小島(こじま)とは?

小島地区【伊方町】

愛媛県の「小島(こじま)」は、江戸時代には小島浦(こじまうら)とよばれていた集落で、佐田岬半島の中西部に位置して、瀬戸内海(伊予灘)に落ちる斜面上の地区です。

伊方町小島集落の東側は志津地区、西側は田部・神崎地区、南側は見晴山(標高:395m)を越え高茂(たかも)地区に隣接し、北側は海(伊予灘)に面しています。

小島(こじま)の地名の由来は?

小島集落【出典:喜久家プロジェクト】

古来、海の中の陸地を島と呼ぶことが通説ですが、陸地内の集落にも島地名がみられます。

たとえば、同じ愛媛県の「宇和島」も、海に囲まれた島ではなく、他には愛媛県では阿島(新居浜市)、下島山(西条市)、鹿島(伊予市)、上村島・下村島(大洲市)という島のつく地名が陸地内にもあります。

柳田国男氏いわく「シマは、ひとつひとつの邑落=ゆうらく(村落・集落・むらざと)であり、人がひさしく生活を共にしてきた民家の群れのことであった」と語られている通り、

愛媛県西宇和郡伊方町にある小島(こじま)の地名も、小さな集落であったことと、海側(住吉大社)に小さな岩礁「高岩」があるためこの伝説が小島の由来ではないかと考えられています。

小島の歴史

小島集落と高月旅館【伊方町】

瀬戸町立小島小学校(現・伊方町)があった「小島(こじま)」は、江戸時代に「小島浦」と呼ばれていました。

1889年(明治22年)に入ると町村制が施行されて他の足成浦、塩成浦、三机浦、大江浦、志津浦、とともに、小島浦も合併し、「三机村 (みつくえむら)」の一部になりました。

1890(明治23年)には、三机村立として「小島簡易小学校」が開校しています。

1956年(昭和31年)6月1日、三机村は「四ツ浜村(よつはまむら)」と合併し同時に町制施行し「瀬戸町(愛媛県)」となり、小学校も瀬戸町立小島小学校となりました。

1986年(昭和61年)に小島小は閉校となり、子どもたちは瀬戸町の中心部にある三机小学校へ通うことになりました。

2005年(平成17年)4月1日、瀬戸町は三崎町・伊方町と合併し、新設「伊方町」が発足しました。

小島(こじま)地区にある有名なもの

小島の宮の森

「小島の宮の森」=(地元ではお宮の森)は、1983年(昭和58年)に瀬戸町の文化財に指定され、そのまま伊方町の指定天然記念物となっている森です。

もともと、天満宮の小さな社(やしろ)があった森で、場所は旧・小島小学校の上にあります。

昔は天神祭りの際、人々が旗(はた)をもって集まり「豆に砂糖をつけたもの」を作って、一晩中おこもり(心身を清らかに保つために隔離生活をおくる宗教的行為)をしていたそうです。

しかし、戦前を最後に住吉神社が現在の場所に合祀=ごうし(神道用語で合わせてまつる意)したのち、社は跡形もなく消えてしまいました。

しかし、ここには樹齢推定400年のカクソの樹やシイの樹の大木がみられ、珍しいタブノキ群落もあり貴重な自然遺産として注目されています。

小島の防風垣

小島集落の見事な石積み塀【伊方町】

小島地区では、強い風から守るため防風の役割をはたす、伊予青石(三波川変成岩)で作られた石積み塀が多くみられます。

家の構造も、むかしは風を避けるために低く建て、2階建ての場合でも2mくらい低く設計されています。

北側に宮の森がある地区では、宮の森が防風林の役割を果たしますが、それ以外の地区では冬に強烈な風が吹くため、昔は冬の間だけ背丈の1.5~2倍くらいの垣を組み立てたといいます。

材料は、スギの丸太・竹・トキワと呼ばれるカヤを使って、竹の間にトキワを立てて締めつけていきます。

春になって風がおさまると、組み立てた垣をばらして次の冬までしまっておくそうですが、最近の家は丈夫になり、屋根上に石を置く家も無くなりました。

小島庵

本尊に大日如来が祀られた、長養寺の末庵(僧尼の住む家)です。

小島の住吉大社

海のそばに建つ、お宮の森の天満宮を合祀してできた住吉大社です。

祭神は、表筒男命・中筒男命・底筒男命・大帯姫神が祀られています。

小島の高岩

出典:グーグルマップ

「小島の高岩」は、住吉神社の沖にある赤鉄石英井岩=せきてつせきえいへんがん(変成岩の一種)の岩礁です。

この小島が沖に流れていて、他の部落(集落)と奪い合いこの地に流れついた伝説があり、地名の由来の1つといわれています。

小島の平家様

一夜づくりの甘酒を供えると、咳が止まるといわれています。

小島鉱山・金毘羅鉱山

小島鉱山は、1902年(明治35年)に発見され、小島鉱業株式会社によって稼行されていた鉱山です。

1954年(昭和29年)には、銅鉱石32トン・硫化鉱122トンを採掘しています。

金毘羅鉱山も小島にありましたが、1955年(昭和30年)に休山となりました。

出典:愛媛県生涯学習センター・佐田岬ノート・鉱山データベース

![釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/kamagisyo-150x150.jpg)

![二名津(ふたなづ)中学校・神松名中学校 [平成18年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/futanazuchugakkotop-150x150.jpg)

![名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/natorisyogakko-150x150.jpg)

![大佐田(おおさだ)小学校 [平成3年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/osadagyogakko1-150x150.jpg)

![松(まつ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/matsusyogakko1-150x150.jpg)

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)

![正野(しょうの)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/syonosyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)中学校 [平成16年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushichugakko1-150x150.jpg)

![神崎(こうざき)小学校 [昭和55年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kozakisyogakko1-150x150.jpg)

![田部(たぶ)小学校 [昭和54年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/tabusyogakko1-150x150.jpg)

![四ツ浜(よつはま)小学校 [平成6年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yotsuhamachugakko1-150x150.jpg)

![川之浜(かわのはま)小学校 [平成15年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kawanohamasyogakko1-150x150.jpg)