![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop.jpg)

串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立

『串(くし)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「串地区(半田・坂・上・下・先・浜)」の子どもたちが通っていた小学校です。

現在、串小の鉄筋コンクリートの校舎はリフォームされ、地域の避難所として活用されています。

串(くし)小学校の閉校式はいつ?

三崎町立串小学校は2005年(平成17年)3月に閉校式がおこなわれ、同月末で閉校になりました。

4月1日から、串(くし)小校区の子どもたちは、同年閉校した正野(しょうの)小の子どもたちと一緒に、新しく開校した「佐田岬(さだみさき)小学校」に通いました。

※校舎は、そのまま串小学校のものを活用しました。

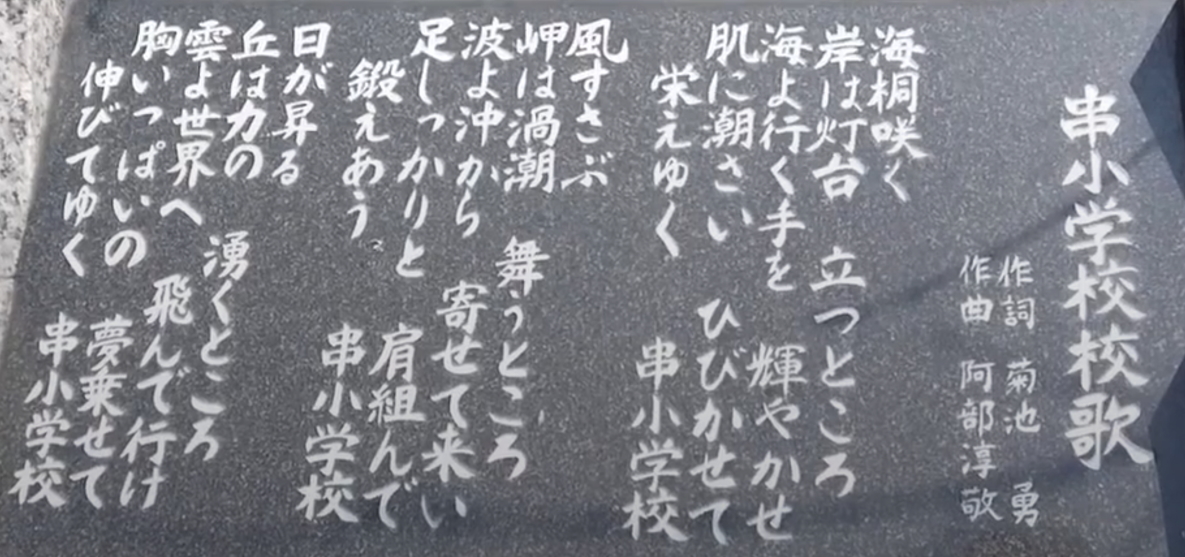

串(くし)小学校の校歌

串小学校校歌の歌詞【伊方町】

岸は灯台 立つところ

海よ行く手を 輝やかせ

肌に潮さい 響かせて

栄えゆく 串小学校

2. 風すさぶ

岬(さき)は渦潮 舞うところ

波よ沖から 寄せて来い

足しっかりと 肩組んで

鍛えあう 串小学校

3. 日が登る

丘は力の 湧くところ

雲よ世界へ 飛んで行け

胸いっぱいの 夢乗せて

伸びゆく 串小学校

串(くし)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 串小学校 |

| 住所 | 〒796-0822 愛媛県西宇和郡伊方町串484 |

| 閉校年月日 | 2005年(平成17年) |

| 沿革 | 1871(明治4年)- 串集落に居住の漢方医上田正憲が副業的に庵寺教育を始めた 1886年(明治19年)- 焼香場に瓦葺き校舎を建築 1892年(明治25年)- 寺校舎1教室 1898年(明治31年)- 天神下に校舎新築(児童数42名) 1899年(明治32年)- 本校・分校共に就学督促 1900年(明治33年)- 体操科新設 1902年(明治35年)- 便所増築 1906年(明治39年)- 尋常科4年制 夜学校併設 1908年(明治41年)- 尋常科6年制 1909年(明治42年)- 2教室増築 職員室別棟 1913年(大正2年)- 欠席児童保護者説得 1914年(大正3年)- 串水産補習学校創立。潜水技術高まる 1915年(大正4年)- 子守児童の登校禁止 1917年(大正6年)- 正野分校改築地の検分 1923年(大正12年)- 串尋常高等小学校と改称 1926年(大正15年)- 校舎新築(前校舎) 1927年(昭和2年)- 串本校3学級となる。 1932年(昭和7年)- 与侈・正野分校共3学級となる 1935年(昭和10年)- 高等科2学級となる 1938年(昭和13年)- 本校尋常科4学級となる 1939年(昭和14年)- 串国民学校と改称 1940年(昭和15年)- 畜牛経営始まる 1941年(昭和16年)- 母の会発足 1942年(昭和17年)- 高等科3学級となる 1943年(昭和18年)- 高等科4学級となる 1946年(昭和21年)- 高等科6学級となる。西校舎を増築(前校舎) 1948年(昭和23年)- 三崎村立串小学校となる。正野・与侈各独立校となる 1954年(昭和29年)- 本校舎屋根葺き替え(前校舎) 1956年(昭和31年)- ピアノ購入 1964年(昭和39年)- 粉乳給食開始 1966年(昭和41年)- 生乳給食となる 1967年(昭和42年)- 塀・校門構築 1969年(昭和44年)- はんとう棒設置。ホームポンプ設置 1971年(昭和46年)- ゴミ焼却場・土間手洗い設置 1972年(昭和47年)- 音楽室改造 1974年(昭和49年)- 各教室にOHP設置 1976年(昭和51年)- 廊下・教室床張り替え、花壇改修、小鳥小屋設置 1977年(昭和52年)- 職員更衣室新設 1978年(昭和53年)- 教具保管庫新設、プレハブ体育倉庫新設、エレクトーン購入、カラーテレビ購入・寄贈 1980年(昭和55年)- 校章制定、校歌制定、旧校舎取り壊し、新校舎新築地鎮祭 1981年(昭和56年)- 新校舎落成(現校舎)、夜間照明施設取り付け 1982年(昭和57年)- グランドピアノ購入 1983年(昭和58年)- 一輪車購入 1985年(昭和60年)- 校舎拡張工事 1989年(平成元年)- 運動場防球ネット増設 1990年(平成2年)- 串っ子太鼓誕生 1991年(平成3年)- うさぎ小屋完成 1993年(平成5年)- ゴミ焼却炉設置 1995年(平成7年)- 貯水槽後に駐車場設置、音楽室暗幕取り付け 1997年(平成9年)- 北第2体育倉庫設置 1998年(平成10年)- 一輪車・一輪車スタンド他購入 2005年(平成17年)3月31日 – 閉校。正野小と合併し「佐田岬小」開校 |

串小学校の校舎

在りしの鉄筋校舎【出典:串小学校ホームページ】

三崎町立串小学校の校舎は、1981年(昭和56年)に建てられた鉄筋2階建ての建物でした。

現在の串小学校の建物は、佐田岬小学校の閉校を経て外観がリフォームされ、地域の避難所として活用されています。

串小学校跡の正門です。

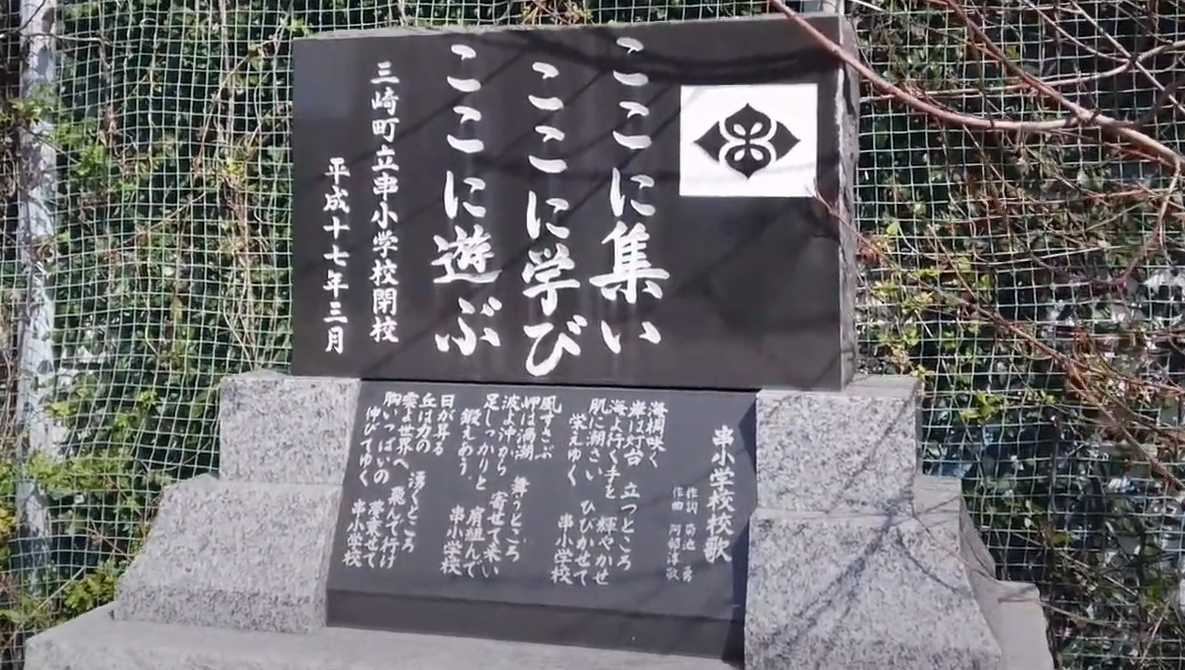

串小学校跡に建てられた「閉校記念碑」です。

校章と、小学校校歌の歌詞が刻まれた石碑ですね。

運動場の様子です。伊方原発非常時において、放射能防護避難所として元校舎が機能した場合のために、運動場には発電施設、食料や水そして排便資材など備蓄されています。

昔の校舎は取り壊されず、そのまま骨組みを利用しています。

窓を小さくし、加圧式の本格的な「放射線防護避難所」として生まれ変わりました。

運動場側からみた校門付近の様子です。

左側からみた校舎の端の様子です。

串小学校を卒業した子どもたちは、串地区(浜)にある串中学校に通いました。

串(くし)小学校があった場所

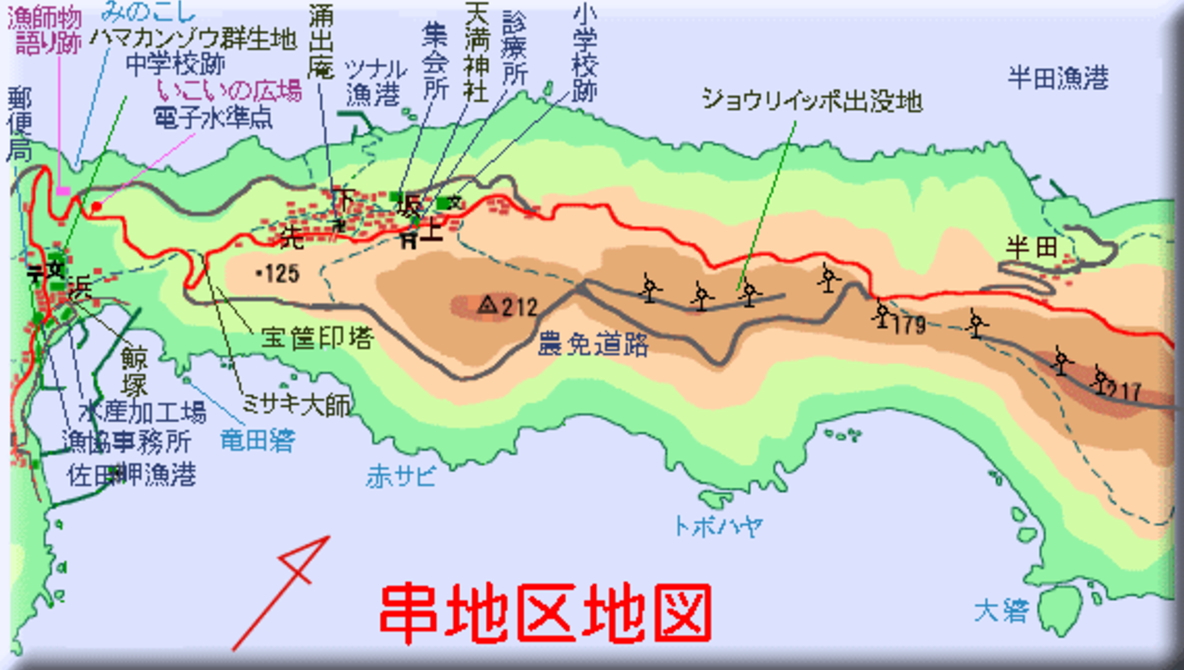

串地区の地図 [出典:農業集落境界の閲覧]

ほとんどの家が、漁師・海士(あま)・漁協職員で海とつながりがある仕事をしています。中には柑橘(かんきつ)栽培をしている家もありますが、兼業農家です。

2000年(平成12年)には、串小学校の生徒数は14名・教員7名でした。

2005年(平成17年)串小閉校後、子どもたちは同じ場所にできた「佐田岬小学校」に元正野小校区の子どもたちと通いましたが、2014年(平成26年)佐田岬小も閉校となり、旧三崎町の中心部にある「三崎小学校」へ通っています。

串(くし)とは?

串の中心地区【出典:geo-koshi.com】

愛媛県の「串(くし)」は、江戸時代には串浦(くしうら)とよばれていた集落で、大きく分けて中心集落の串(先・上・下・坂)と、東の半田地区、そして佐田岬漁港や元串中学校のある浜(内の浦)の3つに大きく分かれます。

串の中心地区

坂・上・下・先と呼ばれる集落が密集してできた串の中心は、伊予灘(瀬戸内海)側の海岸段丘の上に形成されています。

この地区には、旧三崎町(現・伊方町)西部地区唯一の診療所(病院)、小学校跡、集会所、天満神社などがあります。

集落を見渡せる「集会所」は、平成前半まで保育園として機能していましたが閉園後は、広場として夏の盆踊りに使われています。その下には劇場跡もあります。

天満神社の秋の例祭には「速水太鼓」と呼ばれる子どもたちの太鼓や、保育園の子どもたちによる出しものもありました。

半田地区

半田地区は串の東部にあり、与侈の馬乗地区、三崎の向灘地区と隣接した漁師町です。

漁船は、浜(内の浦)にある佐田岬漁港においてあるため船は見かけないですが、青石の石垣で作られた美しい漁港です。

浜地区

串の西部にある浜地区(内の浦)には、水産加工場をはじめ、三崎漁協事務所・串郵便局・串中学校跡があります。

場所は、同じ串地区が佐田岬半島の北部にあるのに対して、佐田岬漁港がある浜地区は南部の入江に存在しているので内海で静かかと思いきや、冬には日常的にすさまじい北風が吹きすさび、そのために高い防風・防波の青石の石垣が整備されています。

串地区の生業

串地区は、傾斜がきつく崩壊しやすい崖に集落が密集しているため、みかん栽培ができる場所が少なく主な生業は漁業(たちうお釣り・あわび・サザエ)となっています。それでも近年は半農半漁の地区へと変貌しつつあります。

旧三崎町の漁業の特徴ともなっている「海士=あま(海に深くもぐって海産物を獲る)」の多くは、この地区に居住しています。

串地区全体の西側には伊方町正野があり、東部は三崎町中心部につながり、北部は伊予灘(瀬戸内海)、南部は宇和海(三崎湾)の海に面しています。

串(くし)の地名の由来は?

愛媛県西宇和郡伊方町にある串(くし)とは、「越す(クシ)」という古語から地名の由来がきているといわれています。

小さな山などが長く連なっている地形をあらわす言葉として使われていたということで、まさに伊方町(旧・三崎町)の佐田岬半島西部にふさわしい地名ですね。

串の歴史

串地区地図【出典:旧三崎町のページ 伍助会】

三崎町立串小学校があった「串(くし)」は、江戸時代に「串浦」と呼ばれていました。

1799年(江戸時代中期・寛政11年)ごろまでは、漁村に海士=あまはいませんでしたが、長崎(現・長崎県)から「水練稼之者」を呼び寄せてから、串に多くの海士が誕生し、江戸幕府に年間6000貝ほどのアワビ(鮑)を献上したそうです(三崎全体での漁獲数です)。

海士の中でも「串」で育った「大海士(おおあまし)」と呼ばれる高度な潜水技術をもつ海士は、45mもの水深まで潜ることができ、稼ぎが大きかったようです。

1889年(明治22年)に入ると町村制が施行されて他の大佐田浦・名取浦・正野浦・三崎浦・高浦・佐田浦・井野浦とともに、串浦も合併し、「三崎村(みさきむら)」の一部になりました。

捕獲された大鱶【出典:渡辺仭令さん所蔵写真】

1948年(昭和23年)に、串の加藤大敷網で、長さ7.3m、幅1.5m、胴まわり5.5m、重量約3000kgの大鱶=おおふか(サメの一種)が捕獲されました。

1955年(昭和30年)3月31日、三崎村は「神松名村」と合併し同時に町制施行し「三崎町」となり、小学校も三崎町立串小学校となりました。

1958年(昭和33年)ようやく、三崎町に自動車が入れるように道路が整備されバスが通るようになります。

2005年(平成17年)に串小は閉校となり、子どもたちは佐田岬小学校(同じ場所です)へ通うことになりました。

2005年(平成17年)4月1日、三崎町は瀬戸町・伊方町と合併し、新設「伊方町」が発足しました。

串(くし)地区にある有名なもの

分銅海士(ぶんどうあまし)

旧三崎町の海士=あま(海にもぐって海産物を採る職業)は、大きく分けて、樽海士(たるあまし)と分銅海士(ぶんどうあまし)に分けることができます。

樽海士は、海に樽=たる(ヒョウタンともいいます)を浮かべ、その下に獲物を入れるテゴとよばれる網袋をつりさげて潜りますが、深さは7.5mから9mほどで、時間にすると1分ほどです。

いっぽう分銅海士は、なまりの重さで5.5kg~6.7kgほどの分銅をもってもぐり、水深30mほどの深さまで、息が続く限り海底の獲物を採り、海底から命綱(いのちづな)をひくと、船上のものがいきおいよく綱を引き上げるようになっています。

この樽海士よりも、技術的にも高く収穫量が多い分銅海士が串地区には多く存在されました。

出典:愛媛県生涯学習センター・旧三崎町のページ 伍助会

![正野(しょうの)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/syonosyogakko1-150x150.jpg)

![釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/kamagisyo-150x150.jpg)

![二名津(ふたなづ)中学校・神松名中学校 [平成18年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/futanazuchugakkotop-150x150.jpg)

![名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/natorisyogakko-150x150.jpg)

![大佐田(おおさだ)小学校 [平成3年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/osadagyogakko1-150x150.jpg)

![松(まつ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/matsusyogakko1-150x150.jpg)

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)

![串(くし)中学校 [平成16年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushichugakko1-150x150.jpg)