![名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/natorisyogakko.jpg)

名取(なとり)小学校 [平成15年閉校] 三崎町立

『名取(なとり)小学校 』は、愛媛県西宇和郡伊方町の「名取小校区(峰・岡・里)」の子どもたちが通っていた小学校です。

現在、木造校舎は解体され跡地には「名取消防詰所」が建っています。

名取(なとり)小学校の閉校式はいつ?

名取小運動会の様子【出典:名取小学校ホームページ】

三崎町立名取小学校は、2000年(平成12年)時に児童11名・先生6名となり閉校が決定、2003年(平成15年)3月に閉校式がおこなわれました。

4月1日から、名取(なとり)小校区の子どもたちは、二名津(ふたなづ)小学校へ通いました。

名取(なとり)小学校の校歌

名取小校歌の校章

はるかにのぞむ 学び舎に

真の道を ひとすじに

明るく学ぼう 名取校

2.望みは高く 権現の

尊き姿 仰ぎつつ

学びの道を ひとすじに

やさしく励もう 名取校

3.梶谷の松の ゆるぎなく

聖の教え 身にしみて

愛の道を ひとすじに

正しく育とう 名取校

名取(なとり)小学校 [伊方町] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 名取小学校 |

| 住所 | 〒796-0816 愛媛県西宇和郡伊方町名取200 |

| 閉校年月日 | 2003年(平成15年) |

| 沿革 | 1892年(明治25年)10月 – 名取小学校開校 1901年(明治34年)秋 – 名取の大火事で、約230軒の民家が全焼 1946年(昭和21年)10月 – 木造平屋建て校舎新築 1992年(平成4年)- 創立100周年記念行事 2003年(平成15年)3月31日 – 二名津小に編入のため閉校 |

名取小学校の校舎

愛媛県の伊方町にある名取小学校の木造校舎は、すでに解体されています。

出典:四国ねっとTV

在りし日の名取小学校の校舎は、宇和海をのぞむ「名取集落」を見下ろすかたちで、ひとつ高い丘に建てられていました。

出典:四国ねっとTV

木造校舎の立派な平屋(一階建て)の建造物ですね。教室数は16あったそうです。

出典:四国ねっとTV

名取小学校の正面玄関です。

出典:四国ねっとTV

校舎の運動場側にはネットがはられ、バスケットゴールも見えますね。

出典:四国ねっとTV

校舎の裏側は屋根付きの廊下があり、別棟につながっていました。

出典:四国ねっとTV

子どもたちが作ったトーテンポールと掃除用の竹ぼうき、そして黄色い水仙が咲いています。

現在は、すべての校舎が壊され、創立100周年の記念碑と二宮尊徳(二宮金次郎)の石像のみが置かれて、名取消防署の詰所が新しく建てられていました。

門柱と石垣は残っていました。ここから集落全体が見渡せ、眼下にひろがる宇和海は絶景です。

門柱に、名取小の子どもたちの卒業製作でしょうか「ようこそ」の文字が彫られた石板がありました。

名取(なとり)小学校があった場所

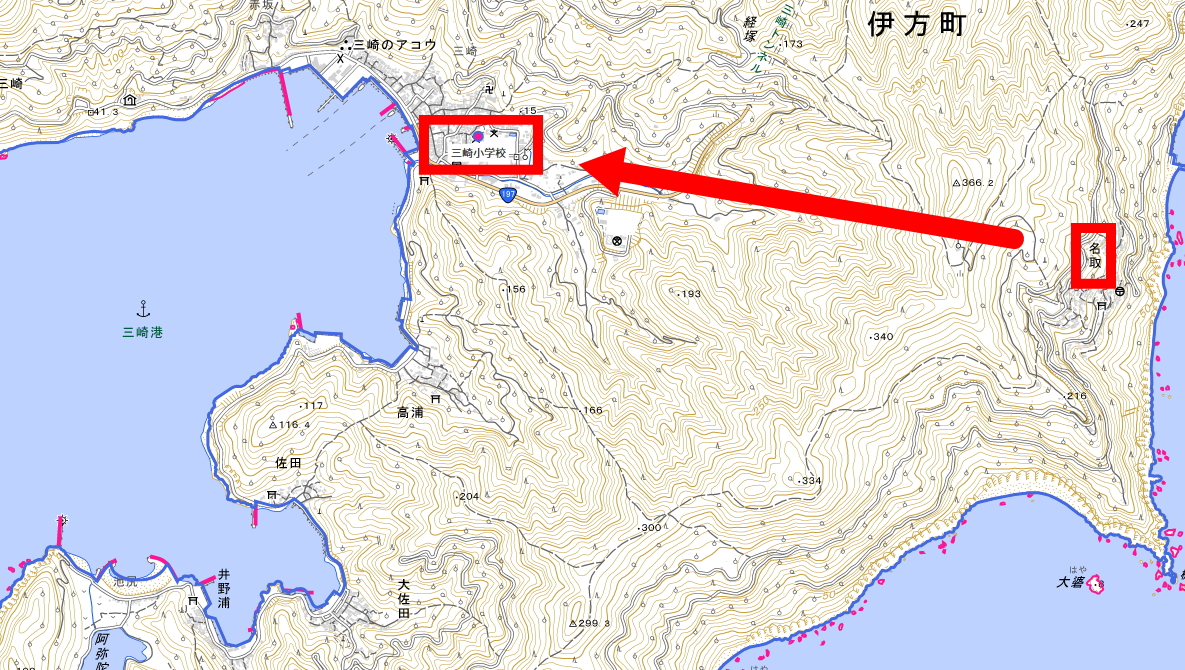

名取小地区から三崎小地区までの地図 [出典:学区マップ]

1967年(昭和42年)に道が広くなり伊予鉄バスが三崎の中心部を走り八幡浜まで3時間で行けるようになりましたが、それまでは三崎から八幡浜までは「八幡丸」「しげひさ丸」とよばれる定期船が名取の浜から発着して、乗り降りのお客さんでにぎわっていたといいます。

2003年(平成15年)、名取小閉校後は「二名津(ふたなづ)小学校」へ通いましたが、2013年(平成25年)「二名津小学校」も閉校となり、現在は名取小校区の子どもたちは旧三崎町の中心地にある「三崎小学校」へ通っています。

名取(なとり)とは?

名取集落の全容【出典:旧三崎町の集落 伍助会】

愛媛県の「名取(なとり)」は、佐田岬半島西部の宇和海(南海岸)に落ちる斜面上中腹の集落で、峰・里・岡の地区で構成されています。

名取といえば、宮城県中央南部に位置する仙台空港がある市が有名ですが、その当時の仙台藩名取郡(現・宮城県名取市)の人が移住してできた集落なので、同じ地名がついています。

よって、名取の人たちは愛媛県伊方町の中でも独特な言葉のイントネーションと独自文化を持っているといわれています。

名取集落は、佐田岬半島の天界の村とよばれるほど海岸から高い急斜面に集落が形成されていて、クルマが入れない縦道と横道が多く、昭和50年代までは「陸の孤島」と呼ばれていました。

西側は、伊方町の大佐田・高浦、つら越えで三崎で、北側は大谷越えで二名津と隣接しています。

東側と南側は、宇和海に面しています。

名取(なとり)の地名の由来は?

愛媛県西宇和郡伊方町の名取(なとり)は、江戸時代の仙台藩にあった地名です(現・宮城県名取市)。

名取とは、アイヌ語の「ヌタトリ(湿地の意)」「ナイトリベツ(渓谷)」「ニットリトン(静かな海)」に由来した語源だという説があります。

名取の歴史

名取集落の町並み【伊方町】

三崎町立名取小学校があった「名取(なとり)」は、1614年(江戸時代・慶長19年)に徳川幕府から伊達政宗=だてまさむね(仙台藩主)に与えられた土地です。

それを息子の伊達秀宗(だてひでむね)が別家(分家)として引き継いで宇和島藩主(現・愛媛県)になった時に、同行してきた家臣・軍夫=ぐんぷ(軍隊に属して雑役もする人夫)が、軍馬の飼育と宇和海の警護にあたるために定住する場所として、この地を選びました。

実際に名取の丘に立つと、八幡浜・宇和海側と遠くの宇和島周辺の海・日振島まで見渡せることができます。

江戸時代は「名取浦(なとりうら)」として存在し、1889年(明治22年)になると、町村制が施行されて他の釜木浦・平磯浦・二名津浦・明神浦・松浦と合併し、「神松名村(かんまつなむら)」の一部になりました。

この3年後に開校した小学校も「神松名村立名取小学校」と呼ばれていました。

名取の大火事

出典:名取小の生徒が描いた名取のお葬式の様子

1901年(明治34年)秋、上記の絵のようなお葬式が「名取集落」でしめやかにおこなわれてる時に、葬式の行列を追いかけるように名取集落に火の手があがりました。

原因は、子どもの火遊びで、なんと名取集落のうち約230軒の家が全焼する大火事となりました。その後、名取の客神社には「鎮火地蔵」が建てられ、区画も「くろち・宮・じゃしき」という別の場所に3つの集落に分かれていていましたが、風が強いことと防火の点から1つの地区にまとめられ、現在はその中で峰・岡・里の集落の呼び名があります。

名取に初めて電気が来たのは1922年(大正11年)。台風で名取小が全壊したときは、公民館で午前は低学年・午後は高学年が勉強したそうです。

1955年(昭和30年)3月31日、神松名村は「三崎村」と合併し同時に町制施行し「三崎町」となり、小学校も三崎町立名取小学校となりました。

2003年(平成15年)に名取小は閉校となり、子どもたちは二名津小学校へ通うことになりました。

2005年(平成17年)4月1日、三崎町は瀬戸町・伊方町と合併し、新設「伊方町」が発足。

2013年(平成25年)に二名津小学校が閉校となり、名取小校区の子どもたちは旧三崎町の中心である「三崎小学校」へ通っています。

名取(なとり)地区にある有名なもの

名取の石垣

名取の石垣【伊方町】

伊予青石と呼ばれる「三波川変成岩(さんばがわへんせいがん)」や佐田岬半島の地盤を形成する「緑色片岩(りょくしょくへんがん)」で作られた石垣です。

名取の人たちが、急斜面でも農地や家が作れるように、高く石を積み上げた苦労のたまもので別名「天空の石垣」とも呼ばれています。

名取の数え唄

当時の名取小学校の校長先生が、名取の土地を丹念に調べて書かれた詞です。

ここぞ我が里我が名取 我が名取

二つとや 古き昔を訪ねれば 訪ねれば

祖先は仙台名取川 名取川

三つとや 見せてやりたやくろち浜 くろち浜

沖の眺めも美しや 美しや

四つとや よそにはないぞえ客神社 客神社

流れおわせし守り神 守り神

五つとや いつもにこにこおはようと おはようと

みんなそろって海仕事 山仕事

六つとや 昔は焼けても助け合い 助け合い

働く力でこの姿 この姿

七つとや 波間に見ゆるあの小舟 あの小舟

父さん魚が釣れるように 釣れるように

八つとや 八幡しげひさ行き来する 行き来する

八幡浜へも一渡り 一渡り

九つとや 心そろった村人が 村人が

何でも相談事決める 事決める

十つとや 年寄り大事にする名取 する名取

ばあさんじいさんお肩をたたきましょ たたきましょ

出典:伊方町ホームページ・名取中学校ホームページ・伍助会「伊予の三崎浦から」

![釜木(かまぎ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/kamagisyo-150x150.jpg)

![二名津(ふたなづ)中学校・神松名中学校 [平成18年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/futanazuchugakkotop-150x150.jpg)

![大佐田(おおさだ)小学校 [平成3年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/osadagyogakko1-150x150.jpg)

![松(まつ)小学校 [昭和52年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/02/matsusyogakko1-150x150.jpg)

![与侈(よぼこり)小学校 [平成5年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/yobokorisyogakko1-150x150.jpg)

![串(くし)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/kushisyogakkotop-150x150.jpg)

![佐田岬(さだみさき)小学校 [平成26年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/sadamisakisyo-150x150.jpg)

![正野(しょうの)小学校 [平成17年閉校] 三崎町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/syonosyogakko1-150x150.jpg)