![布計(ふけ)小学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2023/07/fukesyogakko.jpg)

布計(ふけ)小学校 [昭和54年閉校] 大口市立

鹿児島県伊佐市の大口山野にある『布計(ふけ)小学校 』は、当時の大口市(現・伊佐市)の「布計校区」に住む子どもたちが通っていた小学校です。

布計(ふけ)小学校の閉校式はいつ?

伊佐市立布計小学校は1979年(昭和54年)3月末で閉校になりました。

1979年(昭和54年)4月1日から布計校区の子どもたちは、「山野(やまの)小学校」へ通っています。

布計(ふけ)小学校の校歌

布計(ふけ)小学校 [伊佐市] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 布計小学校 |

| 住所 | 〒895-2635 鹿児島県伊佐市大口山野3195−1 |

| 閉校年月日 | 1979年(昭和54年) |

| 沿革 | 1899年(明治22年) – 私立布計家庭教育所として創立 1916年(大正5年)- 布計家庭学校へ改称。山野尋常小学校からの出張授業開始 1920年(大正9年)- 山野尋常小学校布計分教場となる 1940年(昭和15年) – 布計尋常小学校として独立 1941年(昭和16年) – 布計国民学校へ改称 1947年(昭和22年)- 大口市立布計小学校へ改称 1953年(昭和28年)- 気象観測所を設置 1979年(昭和54年)- 山野小学校へ統合のため閉校 |

布計(ふけ)小学校がある場所

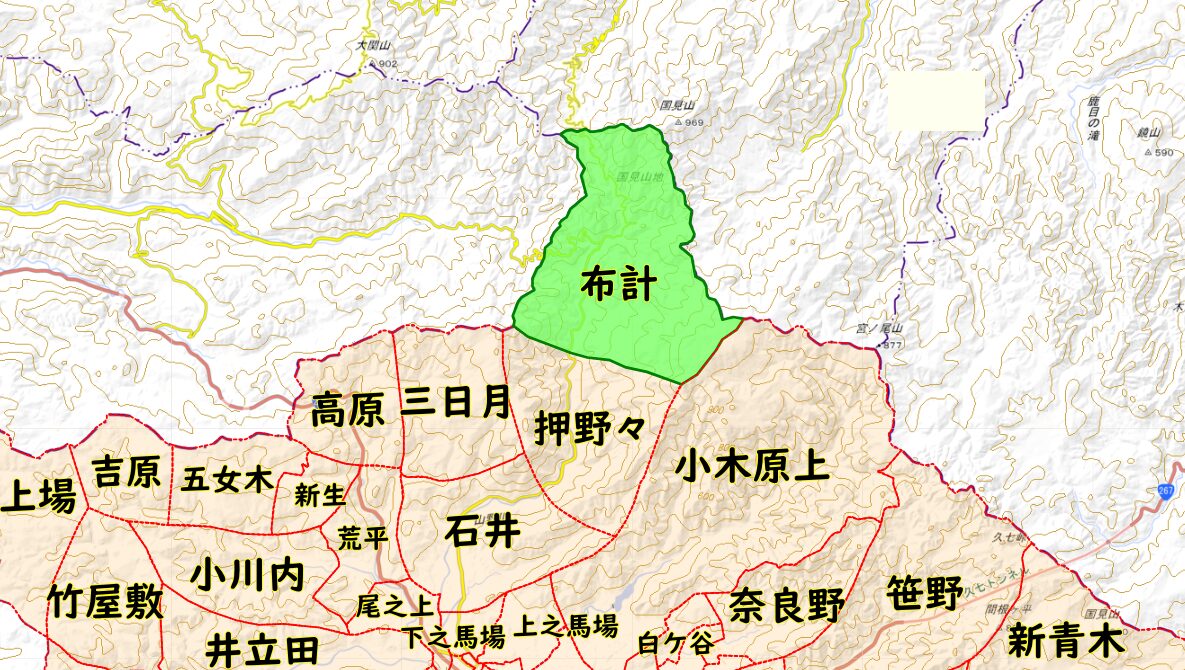

標高の高い場所に位置する布計【画像出典:MBCあの日のふるさと】

1979年(昭和54年)に閉校した『布計(ふけ)小学校』は、国見山(標高:969m)の南の麓にあり、熊本県との県境の標高450mの場所に位置しています。

布計地区の地理【伊佐市】出典:農業境界のデータ

布計地区は、鹿児島県伊佐市のなかにあってもっとも北にあり、西側は熊本県水俣市の久木野、北東側は熊本県球磨村の一勝地に隣接しています。

標高が450mある高原地帯にあたる「布計(ふけ)」は、明治・大正・昭和初期にかけての鉱山ブームで栄えた町ですので、江戸時代においてはたくさんの人は住んでおらず「布計村」という記載もなく山野村の一部でした。

1940年(昭和15年)に町制施行後は、山野町布計に。1954年(昭和29年)には、山野町が大口町・羽月村・西太良村と合併したため、大口市山野の一部となりました。

布計(ふけ)とは?

薩摩布計駅があった国鉄山野線の路線図(画像出典:フクオカのそら)

布計(ふけ)という地名は、日本全国を探しても鹿児島県伊佐市の一定の場所にしかなく、読み方も珍しいです。そんな「布計」には、かつて鉄道が通っていて国鉄山野線の「薩摩布計(さつまふけ)駅」という駅がありました。

この山野線は、沿線にある鉱山の開発のために敷設された路線で、1935年(昭和10年)に山野東線が延線して「薩摩布計駅」が誕生し、1937年(昭和12年)山野東線は「海側」の熊本県水俣市から久木野までの「山野西線」とつながって、久木野から布計の間が全通「山野線」となりました。

布計鉱山

1828年(江戸時代後期・文政11年)に改編された「薩藩政要録(さっぱんせいようろく)=薩摩藩(現・鹿児島県)が集めた要用集」の中で、大口地方(現・伊佐市)の金鉱山として、牛尾浦山金山と大平金山が登場します。

この時は、金鉱が発見されたものの「試掘=しくつ(地面や地下を試しに掘って調査すること)」をした程度で廃絶状態だったといいます。

1894年(明治27年)になると、日清戦争がおこり資金・武器を作るために「鉱山ブーム」となり、鹿児島県下でもぞくぞくと開坑と試掘がはじまりました。

同年1月に、江戸時代に試掘していた「牛尾鉱山」、10月に「布計鉱山」の金・銀の採掘がスタートされます。

布計(ふけ)集落の人口増加のポイント

標高450mもある布計(ふけ)に人口が集まりだしたのは、上記のように明治時代の鉱山開発が起因しています。

まずは、布計よりも同市内(当時は大口町)にある牛尾鉱山の産金額が急増(巨額の資金を投じて青化精錬法を採用したため)し、牛尾川近くには製錬のための小屋が並び、県内外から「ゴールドラッシュ」にあやかり、移住者が大量に流入してきました。

その産金額は、当時のお金で70万2000円、米一石が17円72銭の時代であったため日本一の数字だといわれ、連日、発電用の燃料を運ぶ牛・馬車が毎日100台にものぼって列をなし、その往来するすがたは圧巻(盛観)だったと伝えられています。

大口の第1次金山ブームの失速

1910年(明治43年)、火力発電所に落雷があり、発電機などが破損・排水機能が止まったため、大口・牛尾鉱山の坑道の大部分が水没する惨事にみまわれ、規模縮小を強いられました。

布計鉱山も「坑内湧水(作業場に水がわきだす)」ため排水が困難となり、事業の中止となりました。

大口の第2次金山ブーム

大正時代末期から昭和初期にかけて、世界的な大恐慌にみまわれましたが、1931年(昭和6年)の満州事変(まんしゅうじへん=中国東北部・満州で発生した、日本軍と中国軍の武力衝突)を機会に、ふただび鉱山ブームがおとずれます。

鯛生金山株式会社が、浅野布計鉱業所から、布計鉱山の経営をひきつぎ続いて1934年(昭和9年)には大口・牛尾鉱山も買収、隣接鉱区も合併し「近代的な施設」となって再開しました。

布計鉱山は、1937年(昭和12年)に100トン処理の青化精錬所を建設し、操業を再開しましたが1943年(昭和18年)に、戦火が激しくなり全国金鉱山整備によって、精錬所の設備が撤去されました。その後も大分県にある佐賀関(さがのせき)精練所に鉱石を送っていましたが、1947年(昭和22年)に操業を中止。

1967年(昭和42年)に、坑道の排水問題を解決しようと再建にのりだしましたが、困難となり閉山となりました。

ということで、標高の高い「布計集落」はこういった明治にはじまった「鉱山ブーム」から移住者が増えた地区であることがわかります。

そして、1907年(明治40年)のピーク時に牛尾地区に2000人以上の労働者があふれかえり、8軒以上の料理屋が大繁盛(当時の大口町は1軒)していたことから、その入居者が布計鉱山・大口鉱山へと仕事を探して移動したことも推測できますね。

1976年(昭和51年)に布計鉱山が閉山となってから、人口はみるみる減少し、布計小も1979年(昭和54年)に閉校となり麓の山野小学校へ統合されました。

その後、1988年(昭和63年)には、鉱山輸送の御役目がおわり「薩摩布計駅」も廃駅となりました。

出典:大口市郷土誌

ありし日の布計小学校

布計小学校(画像出典:MBCあの日のふるさと)

1979年(昭和45年)閉校前の布計(ふけ)小学校です。左側に講堂(屋内運動場)もあったんですね。

布計小学校(画像出典:MBCあの日のふるさと)

布計小学校は、標高が500m近いため冬は気温が下がると冠雪します。そのためストーブはかかせない教室の暖房器具だったんですね。

布計小学校(画像出典:MBCあの日のふるさと)

閉校を記念して、みんなの手形とタイムカプセルを埋めたようです。跡地にはその形跡は見つかりませんでした。

布計小学校(画像出典:MBCあの日のふるさと)

在校生全員で布計小閉校式の歌の練習をしている様子です。

この後、卒業した生徒も含め、4月からは麓の町である山野小学校と山野中学校へ通いました。

布計小学校の校舎の史跡

遠くから眺める布計小学校

布計小学校は、元大口市、現在の鹿児島県伊佐市にあります。

右横からながめる布計小学校

布計(ふけ)地区は、場所的には熊本県の一勝地・久木野との県境にある山奥の集落です。

正門前からのぞく布計小学校

標高は、439m50cmもあり冬は冠雪が多い地域です。伊佐市の人がわざわざ山奥に入り込んで、布計地区を訪れることはまずありません。道が一本道で狭く、大きな目的がなければ行くのに困難を要するからです。

立派な門の布計小学校

東側の山には、十曽岳。そのふもとには「十曽池(じっそいけ)公園」があり、キャンプ施設が整っていますが、布計からはいったん伊佐市街地まで下らないと行けません。

玄関からみた布計小学校

現地の80代の女性の方にお話をお聞きすると、布計(ふけ)地区は、隣県である熊本県水俣駅と、鹿児島県大口市(当時)を結ぶ山野線の薩摩布計駅があったため、駅近くにはたくさんの集落が密集していたとのことです。

布計小学校のピアノが置かれた教室

昭和の時代には、まだ子供たちの声が夕方まで鳴り響き、まさかこんな急に人がいなくなるとは、と急激な人口減少に驚きを隠せないようでした。

布計小学校の大き目の教室

しかし、布計(ふけ)小学校跡は、素晴らしい木造校舎が残っており、1995年(平成7年)に公開された映画「WINDS OF GOD ウィンズ・オブ・ゴッド」のロケ地としても使われ、伊佐市の観光地として大きな役割を果たしています。

布計小学校の校庭には鉄棒が残っています

布計金山は、菱刈・栗野地区にひろがる江戸時代から続く、鉱山地帯になっていて近くには、大口金山・牛尾金山もありました。明治から昭和にかけてが黄金時代でしたが、布計の地質は水を多く含んでおり採掘に困難を極めたため、無念の閉山となりました。

布計小学校の正門

その後、金の含有量が世界一の伊佐市の菱刈鉱山が現在も活躍しており、年間6トン産出しています。

布計駅と山野駅を結ぶトンネル跡

現在、布計小学校があった布計地区は高齢化が進んでおり、村上商店さん周辺の地区もだいぶ寂しくなったと話されます。その分、夕闇には山から大量に鹿が下りてきて、すごい鳴き声だと話しておられました。

![羽月北(はつききた)小学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/hatsukikitasyogakko-150x150.jpg)

![山野(やまの)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/yamanochugakko-150x150.jpg)

![西太良(にしたら)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/nishitarachugakko-150x150.jpg)

![大口南(おおくちみなみ)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/10/okuchiminamichugakko-150x150.jpg)

![大口(おおくち)中学校 [平成27年3月閉校] 伊佐市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/06/okuchugakko-150x150.jpg)

![田部(たぶ)小学校 [昭和54年閉校] 瀬戸町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/tabusyogakko1-150x150.jpg)

![佐志小学校枝去木(えざるき)分校 [昭和29年閉校] 唐津市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/05/ezarukibunko1-150x150.jpg)

![鶴田(つるだ)小学校 [旧校舎跡] さつま町](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/tsurudasyogakkokyukosya-150x150.jpg)

![鶴田(つるだ)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/tsurudachugakko-150x150.jpg)

![山崎(やまさき)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/yamasakichugakko-150x150.jpg)

![薩摩(さつま)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/satsumachugakko-150x150.jpg)

![龍水(りゅうすい)小学校跡 [鹿児島市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/ryusuisyogakko-150x150.jpg)

![火の河原(ひのこら)分校跡 [福平小学校] 鹿児島市](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/hinokorabunko-150x150.jpg)

![高免(こうめん)小学校 [令和8年閉校] 鹿児島市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/komenshogakkoato-150x150.jpg)

![改新(かいしん)小学校跡 [鹿児島市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/kaishinsyogakko-150x150.jpg)

![松ヶ浦(まつがうら)小学校 [令和7年3月閉校] 南九州市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/matsugaurasyogakkoato-150x150.jpg)

![宿利原(やどりはら)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/yasoriharasyogakko-150x150.jpg)

![池田(いけだ)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/ikedasyogakkotop-150x150.jpg)

![大原(おおはら)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/oharasyogakoheikogo-150x150.jpg)

![田代小学校花瀬(はなぜ)分校 [昭和41年閉校] 田代町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/tashirosyogakkohanasebunko-150x150.jpg)

![滑川(なめりがわ)小学校 [平成25年閉校] 南大隅町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/nameigawasyogakko29-150x150.jpg)

![南大隅高等学校佐多(さた)分校 [平成14年閉校] 南大隅町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/satabunko1-150x150.jpg)