![大口南(おおくちみなみ)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/10/okuchiminamichugakko.jpg)

大口南(おおくちみなみ)中学校 [平成27年閉校] 伊佐市立

鹿児島県伊佐市の大口下殿にある『大口南(おおくちみなみ)中学校 』は、「羽月小学校・羽月北小学校・羽月西小学校・曽木小学校」の子どもたちが小学校を卒業したあとに進学していた中学校です。

大口南(おおくちみなみ)中学校の閉校式はいつ?

![大口南(おおくちみなみ)中学校跡 [伊佐市]のデータ](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20240929_061514-scaled.jpg)

出典:大口南中学校閉校記念碑

伊佐市立大口中学校は2015年(平成27年)3月末で閉校になりました。

閉校式は、同年3月21日(土曜日)に行われ、午後1時から「閉校式」、午後2時20分から「記念碑除幕式」、午後3時より「南中大同窓会」が挙行されました。

大同窓会 会次第

1.開会のことば

2.黙祷(亡師亡友へ)

3.実行委員会委員長あいさつ

4.来賓あいさつ

5.乾杯

6.記念アトラクション(六龍太鼓・思い出話・吹奏楽)

7.学校長謝辞

8.校歌斉唱

9.万歳三唱

10.閉会のことば

2015年(平成27年)4月1日から大口南中校区の子どもたちは、同年閉校した「山野(やまの)中」、「大口(おおくち)中」校区の子どもたちとともに、新設された「大口中央(おおくちゅうおう)中学校」へ通っています。

大口南(おおくちみなみ)中学校の校歌

麗峰遠く 澄むところ

学びの道を ひとすじに

求めて建てり われらが府

2.川内川の 水清く

とどろく滝と なるほとり

力を競い 技を練り

不屈のこころ 育ちたり

3.北薩の野に 風ひかり

友愛花と ひらくとき

のぞみは高く 火と燃ゆる

大口南 ああ 母校

大口南(おおくちみなみ)中学校 [伊佐市] のデータ

| 住所・閉校年月日・沿革 | |

| 名称 | 大口南中学校 |

| 住所 | 〒895-2631 鹿児島県伊佐市大口小木原2032番地 |

| 閉校年月日 | 2015年(平成27年) |

| 沿革 | 1947年(昭和22年)- 以下の2校が設置される。 羽月村立羽月中学校 西太良村立西太良中学校 1954年(昭和29年)- 羽月村及び西太良村が大口町及び山野町と合併し、大口市となったのに伴い大口市立羽月中学校、大口市立西太良中学校にそれぞれ改称。 1970年(昭和45年)- 大口市立大口南中学校創立(旧羽月中学校、旧西太良中学校が羽月教場、西太良教場として発足) 1972年(昭和47年)- 両教場を廃し新校舎に移転。屋内体育館完成。本校舎と屋体間に渡り廊下完成。プール完成 1978年(昭和53年)- 武道館完成 1979年(昭和54年)- 弓道場完成 2008年(平成20年)- 大口市が菱刈町と新設合併し、伊佐市となったのに伴い、伊佐市立大口南中学校に改称。 2015年(平成27年)- 伊佐市立大口中学校、伊佐市立山野中学校と共に統合し、伊佐市立大口中央中学校が設置されたのに伴い閉校。 |

大口南中学校の校舎の史跡

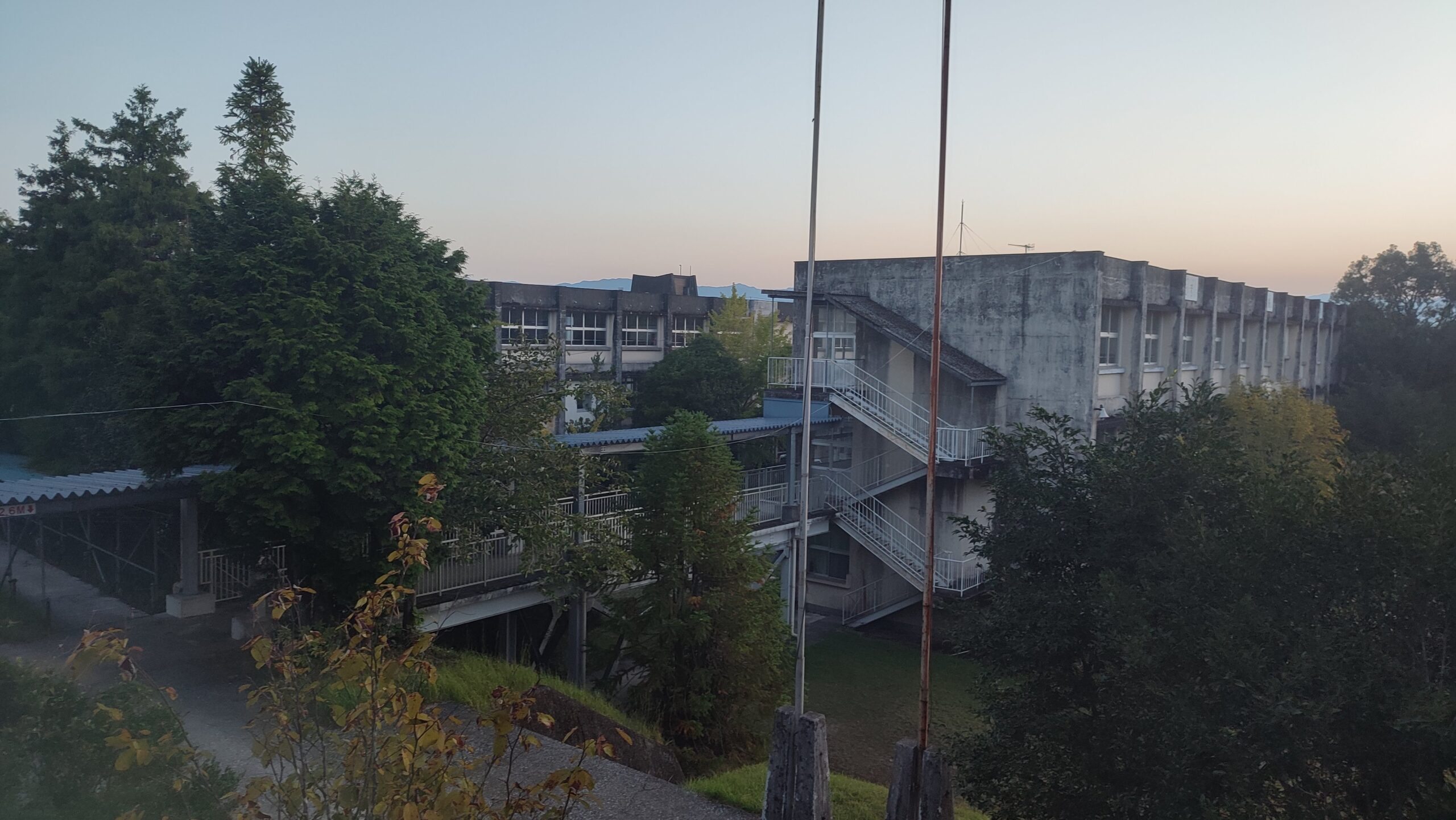

正面玄関からみる「大口南中学校」の校舎です。

体育館の2階から校舎をのぞむと、2棟、鉄筋コンクリートの2階建ての建物が一望できます。

玄関すぐの、大口南中学校の校章の看板と校訓が書かれています。

北側から見た校舎です。昭和40年代から50年代に建てられたデザインですね。

各館へは渡り廊下(連絡橋)などがあり、雨の日にも安心して教室の移動ができたようです。

プールも健在でした。

体育館へと続く屋根付きの通路です。

体育館の裏には武道館でしょうか?別館も残されていました。

大口南(おおくちみなみ)中学校跡 があった場所

出典:大口南中学校から見る羽月川と下殿・曽木の地域

大口南中学校があった場所は、下殿(しもとの)と呼ばれる旧羽月村があった地域です。

大口南中学校の校区の構成は、旧羽月中学校と旧西太良中学校が合わさった校区になります。

旧羽月中学校は、現在北薩病院が置かれている敷地にあって、元羽月村(大島・金波田・川岩瀬・下殿・白木・田代・鳥巣・宮人)集落の子供たちが通っていました。

旧西太良中学校は、現在は財宝グループ大口工場と曽木のコミュニティセンターになっている敷地にあって、元西太良村(曽木・針持)集落の子供たちが通った中学校でした。

よって、1970年(昭和45年)にこの2つの中学校が統合されてできた「大口南中学校」は、羽月小学校・羽月北小学校・羽月西小学校・曽木小学校校区の小学生が卒業後に、進級して通っていた中学校でした。

上記の集落は、大きくわけて旧大口市にあり現在は伊佐市ですが、住所には大口川岩瀬・大口大島・大口曽木などの大字がついています。

大口南(おおくちみなみ)中学校周辺の羽月とは?

元羽月村役場跡 [現在・羽月地区公民館] 画像出典:グーグルストリートビュー

羽月地区

羽月(はつき)地区(大島・金波田・川岩瀬・下殿・白木・田代・鳥巣・宮人)は、元羽月村だった場所にあたります。

羽月村の中心地は、現在公民館がある場所で村役場が置かれました。

羽月集落のはじまりは、中世に牛屎氏の一族が羽月城(羽月愛宕神社付近)を築城されたころにさかのぼります。初めて羽月という名前が使われたのが、1336年(室町時代・延元元年)で「薩摩国御家人交名注文」という記録文書に「羽月右衛門入道」と書かれています。

戦国時代の羽月は、菱刈重時が居城し、その後島津氏の所領となってからは外城=とじょう(薩摩藩がおこなった鹿児島県各地に武家屋敷を作って守りを固める制度)として、羽月に麓(ふもと)が形成されました。

近代(明治以降)の羽月村は、その羽月麓の地頭仮屋がスタートとなり、そこに旧羽月小学校が開校されました。

羽月(はつき)の地名の由来は?

羽月という名字も存在しますが、発祥はこの鹿児島県伊佐市の羽月のようです。

羽月は前述の通り、羽月城の城主がそのような名前で代々居城したこともあり、地名の由来ははっきりとわかっていませんが、大正3年に羽月小学校の校章(学校のデザイン)に、羽月地区はよく鶴が飛来してきていた事実があり、鶴ノ原と呼ばれてきた歴史もあります。

よって、水田・湿田が多いこの土地と鶴の飛来、羽月(はつき)という地名は何か関連性がありそうですね。

現在の羽月地区

1897年(明治30年)に伊佐郡が発足し、羽月村となりました。

1954年(昭和29年)羽月村に大口町と山野町と西太良村が合併し、大口市が生まれ小字にはそれぞれの集落の地名がつくようになりました。

歌手の吉田拓郎さんの父(吉田正廣)は、旧鹿児島県伊佐郡羽月村出身です。

近年では、羽月地区の稲作は兼業農家が大半で、出水市の町境に近い標高が高い地域は畜産業が盛んです。

大口南(おおくちみなみ)中学校周辺の曽木とは?

出典:西太良村の役場

曽木地区

大口南中学校の校区だった曽木は、川西・曽木・後村・城下・諏訪・針牟田・中央・門前・萩原・山城・諏訪原の集落からなります。

曽木(そぎ)は、1869年(明治2年)に太良郷(永野村・針持村・里村・下手村・荒田村・南浦村・重留村)の中心地であったため、戦後近くまで市街地としての、賑わいをみせていました。

舟運の重要都市「曽木」

上記のような賑わいを見せていたのは、曽木が「港」のような役割を果たしていたからです。現代の車社会になる前、鉄道が物流の輸送手段でしたが、それ以前の運搬は「舟」でおこなわれていました。

つまり、大口下殿と大口曽木の境界線となっている川内川上流南部の場所こそ、物流の重要な中継地点だったのです。

出典:西太良駅(西太良村)

伊佐地方や川内川流域の村々でとれたお米は、薩摩藩と島津藩に年貢を上納するため「舟」を使って「宮之城蔵(現・さつま町)」と「祁答院蔵(現・薩摩川内市)」の米蔵に貯蔵するため、川内川を南下しました。

明治初期の段階でも「物流の重要な中継地点」であったため、「曽木」は現・薩摩町の永野(金山で有名)、南伊佐の大部分を含む「太良郷」の中心となり、西太良(曽木)には役所など重要な建物が併設されました。

曽木のはじまりは?

797年(平安時代・延暦16年)に書かれた「続日本紀」に、大隅国の菱刈村930名が、郡家(郡の役所)を建てることを、朝廷(当時の政府)に要望し許可が下りたと記されています。

ここに菱刈郡の人たちが曽木地区一帯に住んでいた事実と、1193年(鎌倉時代・建久4年)に源頼朝(当時の将軍)の命令で、菱刈重妙(ひしかりしげたえ)が都から、曽木にやってきて「太良城(たらじょう)」を築いて居城した事実があり、ここで太良という言葉が初めて登場しました。

その後、菱刈重妙の長男である太郎重隆は馬越(まごし)城を築城し、馬越(現在の菱刈馬越)と名乗り、三男である三郎重茂は「曽木城」を築いて、曽木氏と名乗りました。ここで曽木という言葉も登場します。

1574年(安土桃山時代・天正2年)、菱刈重広は伊集院の神殿に移されたことにより、曽木は本城とともに島津氏が統治することになりました。

現在の曽木地区は?

前述のとおり、1869年(明治2年)曽木は太良郷(永野村・針持村・里村・下手村・荒田村・南浦村・重留村)の中心地として栄えました。

1889年(明治22年)その太良郷をもとに、菱刈郡南浦村、荒田村、川南村、里村、針持村が村制施行して「太良村」が発足したのですが、永野村がさつま町へ編入、そして大字南浦・荒田・川南はもともとは菱刈(大隅国)のお殿様のおひざ元として本城があり「東太良村」として枝分かれしたので、現在曽木・針持がある集落は「西太良村」として再び発足しました。

1954年(昭和29年)西太良村は、大口町・山野町・羽月村と合併し大口市となり、大口曽木と呼称されました。

大口南(おおくちみなみ)中学校周辺の針持とは?

出典:針持の羽神社六月灯

針持(はりもち)地区は、曽木と同じく西太良村の一部でした。

針持地区は、屋敷段・釘野々・高塚・高野・山神・西方・田代・馬場・堂山・小谷・笠松・田原・土瀬戸の13の集落で構成されています。

周囲を標高200m~400mの山々に囲まれた盆地で、まちの中心部には針持川が流れています。

歴史で「針持」が初めて登場したのはいつ?

1411年(室町時代・応永18年)菱刈院地頭職知行所注文写という記録書に「針持門」と言う言葉が初めて登場します。

針持は都城(現・宮崎県)からの移住者が多い?

1658年(江戸時代・万治元年)の検地の際に、針持が北郷氏の私領になったことが記されています。

北郷氏(ほんごうし)とは、島津氏の有力分家で都城(現・宮崎県都城市)一帯を治めていた大名です。

それより少しさかのぼること豊臣秀吉の時代に、北郷氏が都城から祁答院地方に転封=てんぷう(幕府の命令で領地を他に移すこと)となり、針持にも多くの家臣が移住したため、針持の話し言葉(アクセント)は都城言葉に似ていると、集落でも言い伝えらえています。

針持の観光名所は?

針持には、1986年(昭和61年)に廃線となった宮之城線の「針持駅」跡があります。

針持兎田にある「羽神社」は、川内平佐城(現・薩摩川内市)の城主であった北郷氏の飛び地として、1738年(江戸時代・元文3年)に白羽火雷大明神の分霊し、針持地区の産土神として祀りはじめ、毎年「六月灯」のお祭りもあります。

他には、田の神様・庚申供養塔・馬頭観音像・阿弥陀如来像などの歴史的遺産と、伝統芸能として田代地区の「棒踊り」「かま踊り」、堂山・馬場・高野・笠松・小谷地区には「棒踊り」、土瀬戸地区には「馬頭観音踊り」と「太鼓踊り」があります。

また現在も、針持小学校には、元気な子供たちの声が聞こえています。

![山野(やまの)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/yamanochugakko-150x150.jpg)

![大口(おおくち)中学校 [平成27年3月閉校] 伊佐市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/06/okuchugakko-150x150.jpg)

![布計(ふけ)小学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2023/07/fukesyogakko-150x150.jpg)

![羽月北(はつききた)小学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/hatsukikitasyogakko-150x150.jpg)

![西太良(にしたら)中学校跡 [伊佐市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/nishitarachugakko-150x150.jpg)

![二見(ふたみ)小学校 [平成27年閉校] 伊方町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/03/futamisyogakko0-150x150.jpg)

![鶴田(つるだ)小学校 [旧校舎跡] さつま町](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/tsurudasyogakkokyukosya-150x150.jpg)

![鶴田(つるだ)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/tsurudachugakko-150x150.jpg)

![山崎(やまさき)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/yamasakichugakko-150x150.jpg)

![薩摩(さつま)中学校跡 [さつま町]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/01/satsumachugakko-150x150.jpg)

![龍水(りゅうすい)小学校跡 [鹿児島市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/ryusuisyogakko-150x150.jpg)

![火の河原(ひのこら)分校跡 [福平小学校] 鹿児島市](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/hinokorabunko-150x150.jpg)

![高免(こうめん)小学校 [令和8年閉校] 鹿児島市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/komenshogakkoato-150x150.jpg)

![改新(かいしん)小学校跡 [鹿児島市]](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2024/07/kaishinsyogakko-150x150.jpg)

![松ヶ浦(まつがうら)小学校 [令和7年3月閉校] 南九州市立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/matsugaurasyogakkoato-150x150.jpg)

![宿利原(やどりはら)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/yasoriharasyogakko-150x150.jpg)

![池田(いけだ)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/ikedasyogakkotop-150x150.jpg)

![大原(おおはら)小学校 [令和7年3月閉校] 錦江町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/01/oharasyogakoheikogo-150x150.jpg)

![田代小学校花瀬(はなぜ)分校 [昭和41年閉校] 田代町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/tashirosyogakkohanasebunko-150x150.jpg)

![滑川(なめりがわ)小学校 [平成25年閉校] 南大隅町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/nameigawasyogakko29-150x150.jpg)

![南大隅高等学校佐多(さた)分校 [平成14年閉校] 南大隅町立](https://retrojapan.jp/wp-content/uploads/2025/04/satabunko1-150x150.jpg)